Identificador

50025_01_150n

Tipo

Formato

Fecha

Cobertura

41º 29' 52.59'' , -1º 22' 30.00''

Idioma

Autor

Beatriz Hernández Carceller

Colaboradores

Sin información

Edificio Procedencia (Fuente)

País

España

Edificio (Relación)

Localidad

Almunia de Doña Godina

Municipio

Almunia de Doña Godina

Provincia

Zaragoza

Comunidad

Aragón

País

España

Claves

Descripción

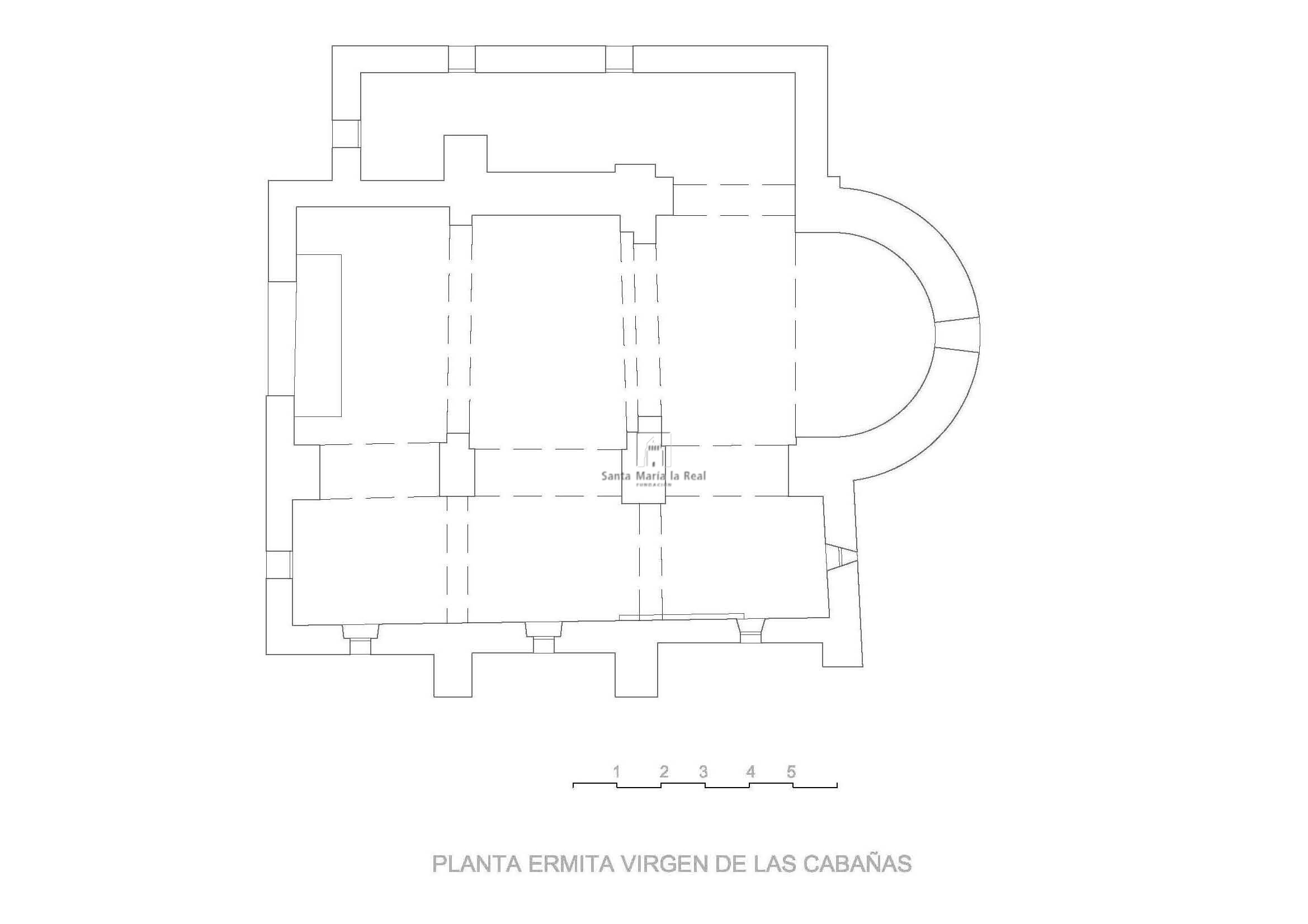

LA ERMITA DE CABAÑAS era la antigua iglesia del pueblo homónimo que, a juzgar por la documentación que ha llegado hasta nuestros días, conformaría una población de cierta importancia histórica. Se encuentra a unos 3 km al noroeste de La Almunia de Doña Godina y para llegar hay que tomar la carretera A-122 dirección Épila/Calatorao. Tras una rotonda aparecerá el desvío a la ermita, visible desde la propia carretera. Esta población aparece citada por primera vez en octubre de 1128, fecha en la que Alfonso i el Batallador hace una donación a Pedro Galíndez de Ulle en Capannas, aunque el historiador árabe Al-Udrí ya recoge Qabanas (Cabañas) y Rikla (Ricla) al describir el distrito del Jalón en época musulmana. En el año 1158 se encontraba incluida dentro de los límites del obispado de Zaragoza. En 1183 se cita aquí una encomienda templaria. Gracias a una firma como testigo de un documento recogido por Canellas, con fecha de marzo de 1210, sabemos que don García era el abbat de Cabanyas. Pedro II de Aragón entregó a la orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, el 6 de septiembre de 1210, el castillo y villa de Cabañas "a cambio de los moros que dicha orden tenía en Huesca y Zaragoza, y los judíos desde el Segre hasta Ariza". En 1200 la fortaleza era sede de una tenencia militar llamada del río Jalón y que comprendía también Ricla y Alpartir. Fueron sus tenentes Iñigo Galíndez (1 123-1 124), Atón Aurelia (1124-1129), Lope López (1130-1141) y su viuda Teresa López hasta 1144. También lo fueron Arnaldo Mir, García Albero, Martín Pérez y así sucesivamente hasta 1217 que desaparece la tenencia con la implantación del régimen de justicias. Este castillo podría haber tenido su ubicación en un cerro próximo a la ermita quedando como vestigios la nevera, el aljibe y un foso. En 1857 Cabañas fue suprimido como pueblo e incluido en la Almunia de Doña Godina. La ermita de la Virgen es monumento nacional desde el 27 de octubre de 1978 y fue declarada Bien de interés Cultural el 11 de marzo de 2002 por el gobierno de Aragón. Las importantes modificaciones sufridas a lo largo de los siglos no ocultan sus inicios como iglesia de nave única edificada con muros de mampostería y cadenas de sillares en las esquinas; igualmente fueron alzados con sillar las pilastras, los arcos, los contrafuertes y los enmarques de los vanos. Tuvo tres tramos y ábside semicircular, cubierto con bóveda de horno. El anteábside, con bóveda de cañón apuntado, quedaba separado del resto de la nave por un arco doblado, también apuntado. NO se conserva la cubierta original de la nave (Guitart la supone de madera a dos aguas apoyada sobre arcos diafragmas apuntados, de la misma forma que las parroquias cercanas de Berdejo, Anento y la antigua de Trasobares). A lo largo de las paredes había bancadas de piedra recorridas por una moldura en forma de bocel. Restos de esta bancada, que se eliminó en la última restauración, son las tres piedras que hay en el ábside a modo de asiento. A esta primera fase pertenecen los modillones con decoración que todavía se conservan al exterior, aunque no en su ubicación original. Son de varios tipos: de nacela con rollos, con tacos cuadrados, con tacos redondos, con doble nacela y de cuadrifolios. Probablemente la puerta de sillería con dos arquivoltas de medio punto se situaba en el segundo tramo del lado sur. Embutido en el muro norte se ven restos de un arco de piedra de 47 cm de luz cuyo destino inicial no queda claro. Habría tenido ventana en el eje del ábside, si bien su forma actual no resulta totalmente compatible con la decoración pictórica gótica. No es factible dar una cronología al nicho del presbiterio puesto que está enlucido. En los trabajos de restauración de 1960 salieron a la luz algunas molduras en los sillares exteriores de la esquina suroccidental de la primitiva nave, lo que junto al descubrimiento de un sillar con un reloj de sol labrado, llevó a pensar a Moya en la existencia de un pórtico añadido, constituido por arcos de medio punto en ladrillo sobre basamento de piedra, y cerrado al Este y al Oeste con sendos muros. El primero se abriría por medio de un vano de herradura en ladrillo, y el segundo con dos pequeñas puertas de arcos de medio punto también en ladrillo. Toda esta construcción correspondería a la segunda mitad del siglo XII, con características del arte románico rural avanzado en el que encontramos la habitual disposición aragonesa de cubiertas de madera sobre arcos transversales, unas veces de medio punto, y otras, como este caso, apuntados. Ya en el siglo XIII habrían cerrado el pórtico con- virtiéndolo en nave de testero recto que cubrieron con bóveda de cañón apuntado. También en esta fase se sustituiría la cubierta de madera de la nave principal por otra de ladrillo de cañón apuntado, semejante a la de la nave nueva. El proceso, que cristaliza en un templo de dos naves, recuerda al seguido en otra edificación románica vinculada a un poder señorial: San Nicolás de Rada, en Navarra. Para comunicar la nueva nave, dedicada a San Nicolás, con el resto de la iglesia se abrieron tres arcadas rebajadas en ladrillo y se trasladó la puerta primitiva al centro del nuevo muro sur (ubicación que mantuvo hasta la restauración de 1960 y de la que quedan testimonios fotográficos). En la misma época se rehizo el tejado, con la mayor parte de la cornisa y las ménsulas lisas sin decoración. Esta reforma se debe situar antes de 1212 ya que el 15 de febrero de aquel año los caballeros de Cabañas cedieron a la orden de los Hospitalarios de San Juan su parte del recinto del castillo, firmándose el documento que recoge esta noticia en este edificio, nombrado mediante metonimia como ecclesia sancti Nicholais de Cabanas, lo que induce a pensar que ya estaría cerrada. Debido al despoblamiento de la localidad la iglesia comenzaría a sufrir un lento deterioro hasta el siglo XVII en el que se recuperó al culto, convirtiéndose en ermita de la Virgen de Cabañas, según Mañas. Las importantes labores de reparación desfiguraron su aspecto original: sanearon el tejado, enlucieron los muros, reconstruyeron un tramo de bóveda hundida, recubrieron la puerta de entrada con doble arquivolta de ladrillo y dispusieron sobre ella un tejadillo de tradición mudéjar y dos hornacinas a ambos lados. Su vuelta al culto también supuso el aumento del volumen de la casa del ermitaño y de otros edificios de los alrededores. Ya en el siglo XX, concretamente en 1960, sufrió una restauración poco afortunada, consistente, entre otras cosas, en la eliminación de la primitiva portada del lado sur y creación de una nueva en el hastial, que se reconstruyó por completo con sillería diferente. También se añadió un estrecho espacio rectangular al lado norte a modo de nave que hiciera funciones de sacristía, se demolieron todas las edificaciones perimetrales y se utilizaron algunos de los primitivos sillares sobrantes en labores de ajardinamiento. Esta actuación, aunque despojó a la ermita de los añadidos del siglo XVII, también conllevó la pérdida de su aspecto original quedando totalmente desvirtuada en el exterior. Actualmente el edificio está compuesto por tres naves, siendo la mayor de 14,80 m de longitud y 5,25 m de anchura,- la meridional es más corta y menos ancha (2,70 m). Tiene puerta de acceso nueva en el muro de los pies, de medio punto con tres arquivoltas, sobre la que abre un óculo. Los vanos de medio punto de la nave meridional están rehechos. Al Este se perfila el cilindro absidial con ventanal reconstruido de medio punto en forma de aspillera al exterior y con abocinamiento interior. La pila bautismal románica se encuentra a los pies de la nave de San Nicolás, bajo el coro. Su copa mide 94 cm de diámetro, con un grosor de 11 cm. El soporte mide 32 cm de diámetro en la parte central y 65 cm en su base. Su factura se corresponde con la primitiva construcción de la iglesia, por lo que hubo de tener inicialmente otra localización. Se trasladaría a la actual tras la reforma del siglo XIII, en la que se cerró la nave sur. Se trata de una preciosa obra con copa vaciada en una sola pieza que presenta tres molduras en forma de bocel en su borde superior. Como otras pilas de la época se adorna con una secuencia de doce arquillos de medio punto, aquí sobre una teoría de gallones que arranca de moldura sogueada. En el fuste se insertan toscamente con argamasa dos cabezas. Una de ellas representa un rostro con prominente barbilla y boca abierta, dejando ver dientes triangulares en actitud agresiva, mientras la otra muestra un rostro humano con la boca entreabierta. La base del conjunto es un doble pedestal circular de piedra. Ambas naves recibieron una muy interesante ornamentación pictórica gótica. En la parte superior del ábside se representa al Pantocrátor rodeado de los evangelistas y, debajo, el colegio apostólico presidido por la Virgen sedente. En la cabecera de la capilla de San Nicolás se plasmaron varias escenas de la vida y milagros de este santo. En el muro sur aparece Santa Catalina y escenas de la Pasión de Cristo sobre los arcos. En el resto de la nave se pintaron figuras y escenas de carácter funerario, las más conocidas son las de los sepulcros de los pies de la nave. En el arcosolio de la izquierda figura doña Horia Pérez y en el derecho doña Guillelma Pérez, ambas mujeres de caballeros de Cabañas. El coro, situado en el tramo de los pies de la nave sur, fue realizado en fechas cercanas a las pinturas. Está realizado en madera, sobre un alfarje decorado con pinturas de caballeros y de los blasones de las principales familias de Cabañas: Galíndez, Alagón, Cabañas, López de Luna, Ximénez de Urrea, etc. El pretil es también de madera con influencia mudéjar en la decoración, calada a base de lacería octogonal, combinada con cruces. Se ha datado en el segundo tercio del siglo XIV.