Identificador

39018_11_217n

Tipo

Formato

Fecha

Cobertura

43º 18' 29.14'' , -4º 4' 56.70''

Idioma

Autor

FBFS

Colaboradores

Sin información

Edificio Procedencia (Fuente)

País

España

Edificio (Relación)

Localidad

Yermo

Municipio

Cartes

Provincia

Cantabria

Comunidad

Cantabria

País

España

Claves

Descripción

OTRO MONASTERIO que aún conserva en Cantabria su casi total alzado románico es el de Santa María de Yermo. Naturalmente que no es el alzado de su fundación, pues ésta, si seguimos al documento que la señala, se produce en los mediados años del siglo IX. El testimonio se conserva en el Liber Testamentorum del Archivo de la Catedral de Oviedo, folio 15, v. 17, y no todos los historiadores que han trabajado sobre él están de acuerdo sobre su verdadera fecha ni sobre su autenticidad, pues el documento parece interpolado, aunque es muy probable tuviese una base más antigua que se correspondiese con la fecha de su fundación. De todas formas esta diversidad de opiniones ya se conocía en los años mediados del siglo XIX, pues Ángel de los Ríos, verdadero pionero en el estudio de nuestro románico montañés, decía que esta iglesia de Yermo era bien conocida por la originalidad de varios detalles de su arquitectura bizantina y por escrituras antiguas relativas a ella que hay en el archivo de la Catedral de Oviedo; escrituras que han dado lugar a controversias entre varios autores y eruditos. Para algunos, como Escagedo, podría llevarse al año 817; Lasaga Larreta pensó en otra fecha, 823, pero parece más segura la fecha que otros investigadores, como Fray Justo Pérez de Urbel o García Larragueta, consideran muy probable, la de 853. Se trata de una kartula testamenti por la que Severino y Ariulfo, obispos, entregan a San Salvador de Oviedo y a su obispo Serrano de Oviedo el monasterio nostro vocabulo Sancta Maria de Ermo quod fundabimos in Asturias territorio de Kamesa in valle qui dicitur Quo. El lugar está bien claramente determinado: en Camesa y en Asturias (naturalmente de Santillana) en el valle que llaman Cóo, es decir, todo el coto del monasterio, que según Lasaga Larreta, que conocía bien estos alrededores, comprendería todo lo que es el concejo de Cohicillos con puntos límites que serían Riocorvo, Viérnoles, Ibio al poniente, y por el sur el término de Cóo. Y además de este coto propio del monasterio, le entregan a Serrano totum integro foras istos terminos nostras hereditates sive et ecclesias, que son un dominio que se extiende hasta la costa, en Miengo y Ubiarco, por ejemplo, y llega por occidente a Cabezón de la Sal y Treceño, buscando las salinas de esta comarca; por el sur alcanzaba a Bárcena Mayor y Campoo de Suso (Sejos), un espacio amplio, desde el Deva hasta Trasmiera, con derechos de pastar sin montazgo. Según Lasaga Larreta, comprendía el dominio del monasterio: por un lado la cuenca del Saja y Nansa y por el otro llegaba al Pas, en la sección del valle de Piélagos, con privilegio de pastos para sus ganados en toda la costa del mar y hasta el mismo Trasmiera. En Cabuérniga tenían Bárcena mayor con su iglesia de Santa Águeda; en Ucieda, la mitad de su iglesia de Santa Juliana; en Terán, Santa Eulalia; en Valle su iglesia de San Adriano; en Ibio la de San Félix y Doroteo, etc. Lasaga nos dice que Santa María de Yermo llegó a diezmar en noventa y dos pueblos. Tales delimitaciones y posesiones no creemos, dadas las seguras interpolaciones, que puedan ser adjudicadas a la época de fundación. La redacción del documento es, además, bastante sospechosa para creerla de tanta antigüedad. Pero lo que sí nos asegura es que el monasterio de Santa María de Yermo tuvo en su día fuerza y poder, aunque tal vez el documento esté bastante hinchado en siglos posteriores, y por los escribanos ovetenses, en un intento de legalizar los derechos de su obispado en las iglesias de Asturias de Santillana, desde el Deva a Trasmiera, tan discutidos con la mitra burgalesa. El pleito entre los dos obispados de Burgos y de Oviedo, según Fernández Conde, empezó con el obispo Martín, predecesor del obispo Pelayo. Éste que realiza en su oficina pelagiana una serie de falsos, que buscaban mantener la sede de Oviedo hasta Trasmiera e incluso hasta Vizcaya fue contemporáneo de Alfonso VI y celebró concilio en Oviedo en 1115, y realizó sus trampas hacia 1122. Duró este pleito hasta el papado de Lucio III quien encomendó a los obispos de Sigüenza y Orense en 1182 (enero) la solución del mismo, añadiendo a estos nombrados jueces, un mes más tarde, al obispado de Palencia. Sentenció este tribunal en Sahagún, en 1184, lográndose un acuerdo por el que Oviedo renuncia a sus pretensiones sobre las iglesias de Asturias de Santillana, que dependerían definitivamente de Burgos, y este renunciaría a cuatro iglesias concretas. Pero mucho antes de esta avenencia, según datos epigráficos, como la lápida románica de Somballe, nuestra actual provincia, sobre todo en lo que se refiere a las zonas campurrianas, se consagraba por los obispos burgaleses, al menos desde mediados del XI como es patente en la lápida de Pesquera (1085). Quizá la demarcación discutida fuese sólo las Asturias de Santillana. Lo que sí sabemos, en relación con nuestra iglesia de Yermo, es que si sus posesiones del 853 fueron tan diversas en el territorio de las Asturias de Santillana, en 1093, en valles tan dentro de esta antigua circunscripción como es el de Buelna, su iglesia de San Mateo era también consagrada por el mismo obispo que consta lo hizo ocho años antes en la de Pesquera. Parece evidente que la diócesis de Oviedo, al principio de la reconquista, hubo de tener una mayor extensión de dominio sobre Asturias de Santillana, pero a partir del siglo X, los monasterios montañeses de la costa, como Santillana, Santa María de Puerto, Santos Emeterio y Celedonio, etc., irían recortando la influencia de la mitra de Oviedo, a la vez que, tanto los condes de Castilla como la diócesis de Burgos, harían perder a Oviedo prevalencias antiguas, y más por la extensión hacia la Cantabria costera de potencias políticas y religiosas, como fueron el infantazgo de Covarrubias, o los monasterios de Cardeña, Oña

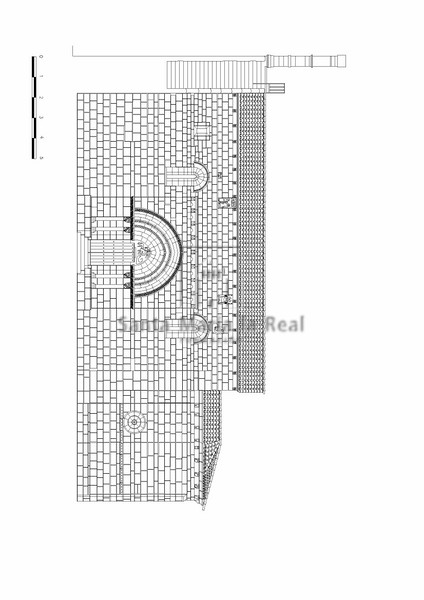

Oviedo parece replegarse, porque si la repoblación de Castilla partió como sabemos, en una dirección al menos, de las Asturias de Santillana, es de suponer según el parecer de L. Serrano que estos repobladores que intentan restablecer los viejos obispados de Osma y Oca, de donde posiblemente procedían, no viesen con buenos ojos la injerencia de los obispos de Oviedo. De aquí, el interés de este obispado de proclamar en sus documentos interpolados, el derecho de mantener lo que indudablemente estaban perdiendo. Diríamos que, en esta lucha por la captación eclesiástica por parte de Oviedo y Oca, se puede ver un reflejo, en el fondo, del deseo de preponderancia y poder entre el reino de Asturias y León, de un lado, y la personalidad independiente de la Castilla en formación que, naturalmente, concluiría con el triunfo de Castilla, no sólo en el aspecto político, sino también en el religioso, cuando posteriormente cayeron las Asturias de Santillana en el ámbito del obispado de Burgos. Según Lasaga Larreta, ya en 1350 sólo aparecían como pertenecientes al Obispado de Oviedo Santa María de Yermo, Viérnoles y Barcenaciones, habiendo casi caído todo el concejo de Cohicillos, posteriormente, en el señorío de la casa de la Vega. Pero, y a pesar del conocimiento de su cesión en el 853 al obispado de Oviedo por sus citados propietarios Severino y Ariulfo, poco más sabemos de la historia subsiguiente del monasterio. Parece, por lo que el documento citado dice, que fue creado por los propios obispos donadores: quod fundavimus y que su coto fue establecido por el rey Ordoño. Nada conocemos de la secuencia de sus abades y hasta cuándo vive como monasterio. Indirectamente sí sabemos que hacia los años mediados del siglo XI (1031), consta (Archivo Diocesano de Santillana, pergamino nº 16 antiguo) como abad en Yermo, un tal Poncio, que cede o vende un solar en Ubiarco al abad Juan, de Santillana. Al menos, es un dato que nos permite asegurar que Santa María de Yermo tenía en estos año vida monasterial y heredades en la costa montañesa. Fernández Conde, aunque admite las interpolaciones del documento de 853, diciendo: es una interpolación pelagiana a juzgar por los restos de estilo diplomático de la escuela de Don Pelayo y por las inexactitudes diplomáticohistóricas que contiene, cree que es muy probable la existencia de una donación anterior, sobre la que los copistas ovetenses compusieron esta, ampliándola considerablemente. A la luz del pleito entre Burgos y Oviedo, nos podemos aproximar al contenido de la donación base. El núcleo de aquella sería el monasterio de Santa María de Hermo, con su patrimonio. La larga serie de iglesias y los pastos de la franja costera, que contiene la donación de Severino y Ariulfo constituiría la interpolación ovetense. De otra manera, conociendo la amplitud de las aspiraciones de los obispos ovetenses del siglo XII, no comprendemos como estos habrían renunciado al importante patrimonio en las Asturias de Santillana, legitimado por un documento tan antiguo, como el que acabamos de examinar. Pero, a pesar del acuerdo establecido por los obispos de Oviedo y Burgos en 1184, por el que el de Oviedo renunciaba a sus derechos sobre las iglesias y bienes que esta diócesis ovetense había tenido en las Asturias de Santillana y más lejos, según el interpolado documento del 853, los intereses de la mitra ovetense que no debió de aceptar con beneplácito la sentencia de los obispos de Sigüenza, Orense y Palencia, firmada en Sahagún en 1184 seguían vivos todavía en el siglo XIV (1382), pues en una escritura, de este año, que Ángel de los Ríos copia de la Regla Colorada (folio 125), y que viene titulada Carta de la Encomienda que dio Don Gutierre, obispo de Oviedo, a Pedro Fernández de Velasco, camarero mayor del Rey, de la iglesia de Santa María del Yermo, y de otras muchas iglesias que ha en el territorio de Camesa en el Valle que dicen Co, este obispo Don Gutierre (aprovechando quizá el poder del camarero ante el rey) le pide al Velasco, como encomendado suyo, que resucite los derechos y bienes de todo tipo y recobre heredades, iglesias, etc., que el documento (interpolado) del 853, el de la fundación de Yermo, les había concedido. No sabemos, desde luego, el éxito que nuestro Velasco pudo tener y ofrecer al obispo Gutierre, pues según Lasaga Larreta a partir de esa fecha sólo aparecían como señorío del obispado de Oviedo la iglesia de Santa María de Yermo, Viérnoles y Barcenaciones, y más tarde, como ya apuntamos, todo el concejo de Cohicillos fue absorbido por el poderío de la Casa de la Vega. 1. EL MONUMENTO La iglesia de Santa María de Yermo es una típica iglesia románica de las llamadas de concejo, es decir, de una sola nave rectangular con ábside semicircular en la cabecera y de proporciones medianas, pues alcanza en el largo unos 22 metros y 7,5 de ancho. Destaca, sin embargo, por su unidad de estilo y por su excelente conservación, pues su estructura románica está casi completa, teniendo sólo un añadido, sobrepuesto al muro norte, que no modifica apenas su alzado románico, salvo su cornisa, que perdió los canecillos. Tampoco han sufrido variación notable las entradas de luces, pues salvo los óculos que se abren en el muro exterior del presbiterio meridional y en lo alto del hastial oriental, que parecen haber sido modificados, las ventanas y la puerta mantienen su viejo aspecto románico. También desentona una aspillera de tamaño reducido que se abrió posteriormente al final casi de la fachada y a la izquierda de ella. No sabemos como sería el hastial occidental, que ahora ocupa una espadaña de los siglos XVI a XVIII, pero tal como es corriente, en estas iglesias románicas de una sola nave, es muy posible que los maestros románicos colocasen una espadaña parecida sobre el mismo muro del Oeste. También hay que excluir de la época románica, la escalera de doble orientación que sube al campanario, pero tal vez fue construida al par que la espadaña hoy existente. Empezando por la fachada del mediodía que es, sin duda, lo más espectacular y bien conservado de la iglesia, llama la atención lo bien trabajada y asentada que está su sillería, lo que prueba el excelente trabajo de cantería que realizaron los operarios medievales, utilizando una caliza arenisca de tonalidades variables, con predominio de un color ocre, en algunas partes bastante intenso. La organización de esta fachada, con su puerta casi central y destacada un poco del muro general, y las dos ventanas iguales a uno y otro lado, es también bastante normal en el románico rural (caso, por ejemplo, de Cervatos). También dos relieves tallados en bloques verticales, que en líneas posteriores analizaremos, se colocan simétricamente en relación con la puerta y muy cerca de la cornisa del muro. Todo ello con un marcado sentido de equilibrio, al que se juntan dos figuras animalísiticas, próximas a las chambranas de las dos ventanas, que muestran en conjunto un afán de planteamientos geométricos que contribuyen a dar a esta fachada de Yermo un armonioso ritmo perfectamente estudiado. La puerta se alza sobre un banco de unos 40 centímetros, donde descansan los dos machones que sostienen las armaduras apuntadas que conforman el hueco de entrada. De fuera a adentro, el primer arco o chambrana, se labra con círculos secantes, a modo de cadena de anillas. Sigue luego una primera arquivolta de dos baquetones paralelos. Chambrana y primera arquivolta apoyan sobre el cimacio de las jambas. La segunda arquivolta está formada por un baquetón y una escocia adornada por fila de bolas totalmente esféricas y apoya sobre los dos capiteles exteriores a uno y otro lado de la puerta. La tercera arquivolta es de ancha escocia con esquina de puntas de diamante y carga sobre cimacio de entre capiteles. La cuarta arquivolta es de escocia y tres finos baquetones, y descansa sobre los cimacios de los dos capiteles más internos. La quinta arquivolta es de grueso baquetón entre filetes, y ya cobija la sexta arquivolta formada por las dovelas que cubren el tímpano iconográfico, que comentaremos inmediatamente, y que ya está sostenida por las jambas más internas que forman el hueco de la puerta. Toda la línea de cimacios va tallada por un cordón serpentiforme, que forma ondulaciones, que en lo alto y en lo bajo, alternativamente, encierran una especie de flor de lis, colocada mirando hacia abajo y hacia arriba. Las basas de las cuatro columnas que componen la puerta son similares, de tipo ático, collarino doble, escocia bastante aplanada y grueso toro con lengüeta. El plinto es de muy poca altura y se asienta sobre el banco, ya citado, con esquinales de tres junquillos paralelos. Los fustes son monolíticos y acaban en capiteles iconográficos, que describimos también de fuera a adentro y de izquierda a derecha. Los dos capiteles de la izquierda llevan los siguientes motivos o escenas. El más exterior representa una lucha de jinetes separados por una figura femenina que, interponiéndose entre los dos caballos, intenta separar así parece a los dos contendientes, los cuales están en actitud de acometerse: el de la derecha, protegiéndose con un escudo con símbolo cruciforme, alza con su mano derecha, y por encima de su cabeza, una enorme espada en disposición de descargarla sobre su enemigo, que también sostiene escudo con siete rayos que salen de un punto central, y tiene a sus espaldas un pequeño demonio. El caballero de la izquierda ataca con lanza que, pasando por detrás de la cabeza de la mujer mediadora, choca con el escudo de su contrincante. Toda la escena es la típica lucha de caballeros que tanto se repite en la iconografía románica. El capitel más interior viene trabajado con el relieve de dos fieras, león y grifo que, apoyando sus patas en el collarino, enfrentan sus cabezas en lucha feroz. Los collarinos de ambos capiteles están bastante deteriorados y con marcas de haber disparado sobre ellos con escopeta de perdigones. Los dos capiteles de la derecha son también iconográficos. El más próximo a la puerta, presenta la conocida escena de Daniel entre los leones, éstos, simétricamente colocados, bajan sus cuellos y cabezas hasta la altura de los pies del profeta. En lo alto del esquinal de la cesta destacan el tronco y cabeza de Daniel, de frente, que parece esperar resignado la extraña actitud de los animales. A ambos lados de la cabeza del personaje bíblico parece verse, a la derecha, un ángel portador de lanza y libro, y a la izquierda un demonio de espantoso rostro que se abraza la cabeza, con una significación de vencimiento o de huida. El capitel más exterior de este lateral derecho de la puerta, idea dos fieros leones que tocando sus grupas vuelven sus airadas y terroríficas fauces hacia una figura despedazada que ocupa el centro del capitel. Parece indudable aunque somos siempre bastante cautelosos al querer interpretar simbolismos que los capiteles de la puerta de Santa María de Yermo, tienen una especial escatología que puede relacionarse con los pecados y las fuerzas del mal en su lucha con las virtudes y el bien, y la intervención de la iglesia o de la fe religiosa en el triunfo de las segundas sobre las primeras, que veremos también simbolizado en la figura doblemente repetida del tímpano. La lucha de los caballeros, uno de los cuales tiene tras de sí el rostro significativo de un demonio, expresa ya claramente quien es o a qué espíritu de maldad defiende uno de los contendientes, cuyo escudo ha sido traspasado por la lanza del justo. Tal vez el conjunto signifique la guerra abierta entre la ortodoxia y la heterodoxia, lucha a la cual asiste la iglesia buscando la paz, que es, de hecho, la unidad en una sola fe. Por otra parte, los dos capiteles de la derecha se contraponen ambos en la forma de expresar dos situaciones opuestas: la del pecador, destrozado por las fauces airadas de sus vicios, y la del justo, representado por Daniel que doma los instintos perversos. El ángel de su derecha sería el simbolismo de la gracia, de la fe y de la virtud; y el demonio que huye, vencido, vendría a significar el fracaso del infierno. El vano de la puerta se corona con un excelente tímpano labrado, que aumenta su interés artístico y simbólico con el hecho de que son muy pocas las iglesias del románico de Cantabria que lo tienen, pues sólo recordamos los de Cervatos, Retortillo y éste de Yermo. Está formado, tallado y labrado en piedra monolítica de arco apuntado y que en su lado horizontal lleva la línea quebrada, como dintel, que desenvuelve hacia arriba los lados curvos resaltados por dos muy finos baquetones. Todo ello circunda el espacio donde, en relieve bastante resaltado, figura un episodio singular de la lucha de un caballero perfectamente armado de casco, lóriga y escudo, éste sujeto por la mano izquierda, en tanto que en la derecha mantiene una espada en alto. El momento representado es el acto en el que este jinete resiste el ataque de un fantástico animal de monstruosa apariencia, con cabeza de felino, cuerpo serpentiforme y escamoso de dragón, patas anteriores de león y alas de águila, figuración bastante inocente de la unión de la maldad, del pecado y del terror. El caballero le presenta su escudo que la fiera muerde con furor, en un salto directo que le hace levantar sus garras. El caballo no lleva protección alguna, contrastando con el que luego describiremos, que se encuentra, con escena parecida, en el reverso del mismo tímpano y dentro de la iglesia. Este guerrero, pues, es un defensor del bien, es la milicia de la iglesia, que valientemente ataca o se defiende del endriago perverso y dañino y que, sin duda, querrá simbolizar a los enemigos del hombre justo o de la misma iglesia. De hecho, el escultor ha querido manifestar que el jinete tiene la protección divina, pues detrás del caballo ha esculpido un ángel alado que parece escoltar y animar al luchador. La puerta, resaltada del muro, como dijimos, lleva una cornisa de piedra trabajada en su borde con una imposta de ovas y sogueado. Esta cornisa, que no soporta tejadillo, apoya sobre nueve canecillos de proa de nave. Entre los canecillos, a modo de metopa, los sillares se perforan con un arquillo de medio punto que no parece atravesar el muro, y cuya finalidad no se nos alcanza. Dos ventanas, en todo simétricas, y plenamente románicas, se alzan y abren a los lados de la puerta. Son abocinadas, dobladas, y tan sólo presentan decoración de billetes en las chambranas, que las cubren. Sobre cada una de las ventanas descritas se ha colocado una figura animal, en la misma hilada de la sillería de este muro meridional: la de la izquierda parece la cabeza de un león como las que solían colocarse como soporte de los sarcófagos nobiliarios. La de la derecha es un protomo de leona o león, con amplia melena, que parece acoger entre sus patas a dos cachorrillos. En la otra hilada de sillería, y formando pendant, se han incrustado sendas placas esculpidas, la de la izquierda lleva como coronación una gran inscripción que dice SANTA MARINA, y la derecha es una Virgen sedente con el Niño en posición central entres sus rodillas. El relieve de Santa Marina se compone de dos arquillos separados por columnas de tipo románico, con sus capiteles, y sobre ellos restos de las torres de dos pisos y armaduras que representan o simbolizan la ciudad de Jerusalén, que tanto se repiten en los frisos románicos. Entre los dos arcos se ha ideado un ángel que parece acoger o salvaguardar a una de las figuras, la de la derecha, claramente femenina, con cabello de largas guedejas que caen sobre los hombros y que, frontalmente, alza las manos abiertas en actitud de bendición o de sumisión y respeto. Viste brial hasta los tobillos, pellizón de pliegues señalados y manto corto con extremos colgantes. La otra figura, también de pie, viste muy semejantemente; también parece femenina por su vestimenta y largo cabello y sostiene entre sus manos un libro u objeto vertical. Es sobre este relieve bipersonal sobre el que carga la inscripción de SANTA MARINA, quizá haciendo alusión a una representación de la vida de la santa. Las letras parecen de paleografía que no desentona con los años finales del XII, pero no sabemos si fue este relieve aprovechado de alguna ermita próxima e incrustado en la fábrica de la iglesia de Yermo. El parentesco estilístico de estos dos relieves habría que buscarle, muy directamente, en la manera de hacer del maestro que labra los capiteles iconográficos del claustro de Santillana y los grandes paneles escultóricos de esta misma iglesia (Pantocrátor, Santa Juliana domeñando al demonio, y la Virgen con el Niño), que siempre hemos supuesto pertenecieron a una portada monumental que existió en el monasterio de Santa Juliana. Nuestra particular opinión es que es el mismo maestro de Santillana, que trabajó en los finales del XII, quien esculpe alguna parte de las tallas de Santa María de Yermo. Así podemos comprobarlo con suficiente seguridad al analizar el otro relieve gemelo de Yermo, con el de la Virgen y el Niño de Santillana. La postura de este grupo es idéntica en ambas iglesias, tanto en el enmarcado arquitectónico como en la disposición de los personajes. Naturalmente que en la Virgen y el Niño de Santillana, por su tamaño, hay un cuidado y perfección de detalles que no tiene la de Yermo, y que ésta está realizada más como una pieza rápida que como una obra acabada y principal, pero en ambas existe el estilo de un mismo artista. La Virgen lleva toca sobre la cabeza que se plisa en pliegues sobre los hombros, el Niño va coronado en ambos bajorrelieves, y la forma de tratar los ojos y el rostro es, salvando las distancias de tamaño e importancia, absolutamente similar. A mayor abundamiento, no es posible dudar de la actuación de una misma mano, en los capiteles iconográficos del ala sur del claustro de Santillana y en el tímpano de Yermo. Comparemos simplemente la figura del caballero y caballo del tímpano exterior de esta última iglesia, que ya describimos, con uno de los capiteles de Santa Juliana, en donde se representa la misma escena y tema. La semejanza es total, la forma de hacer el caballo, el jinete, la cota de mallas, la postura de éste, el escudo e incluso esa barra que muerde el monstruo que, colocada delante del escudo, no podemos imaginar de qué se trata, aunque tenemos nuestra opinión que enseguida expondremos. La misma fiera atada es de una similitud estilística verdaderamente sorprendente. Por lo que no dudamos que alguno de los maestros del claustro de Santillana, o su taller, intervino de una manera notable en la decoración escultórica de la iglesia de Yermo. Siguiendo obligadamente con la descripción de su muro meridional, es preciso que detallemos, en lo posible, cada uno de los canecillos que forman esta rica serie que corona la fachada y que, sosteniendo una cornisa adornada con procesión de rombos tangentes, ciertamente, ofrecen aspectos de sumo interés interpretativo. Son veintidós. Los números 1, 2, 3 empezando por la izquierda transcriben en su decoración, con variaciones, el tema muy románico de las puntas de diamante y rombos. El número 4 es un águila, posiblemente que con sus garras y pico hace presa a una liebre o pez, tema corriente en la iconografía del románico montañés, como vemos en Castañeda. El número 5 es un pequeño animal, tal vez un osezno, que visto de espaldas, apoya sus cuatro patas en el caveto del canecillo. El 6 talla la imagen de un hombre de pie, de clase rural, con su faldellín típico, que lleva en su mano izquierda un palo o lanza y con la derecha sostiene un enorme cuerno que aproxima a la boca para hacerle sonar; a su lado, aparece un animal pequeño, ¿un perro?, que dirige su cabeza hacia el osezno del canecillo anterior. El 7 representa a un ballestero sentado, que mantiene bien sujeta con ambas manos el arma. Hasta aquí, en estos cuatro canecillos iconográficos últimos, creemos adivinar una especie de escena común cuyo título podría ser La vida campesina, o la ocupación de la caza en la sociedad rural de la Edad Media. Como el águila es el animal depredador que ataca sin compasión a otros que le sirven de alimento, así el hombre acomete a otras bestias o alimañas en monterías organizadas con sus jaurías de perros, el toque del cuerno, las lanzas y las ballestas. Tan sólo nos permitimos recordar el cimacio con la caza del jabalí que existe en la llamada puerta de El Cuerno, de la iglesia de Piasca. El octavo canecillo, el que enmarca por la izquierda la inscripción de Santa Marina, inicia un nuevo conjunto de ellos dedicado a otros hábitos del estado llano o de los pueblos medievales: la juglaría. Representa aquel a un personaje sentado en silla o banqueta baja que toca un rabel, al parecer de dos cuerdas, que sujeta con la mano izquierda, lo apoya en el hombro y lo pulsa con el arco manejado con la derecha. El número 9 de los canecillos, figura a una mujer con su toca y capa que tañe la pandereta, instrumento de forma cuadrada y no redonda, como lo es la pandereta actual, pero manejada con posturas simulares a como todavía se sigue tocando el pandero, alzándole hasta la cabeza, bien a la derecha, como en la representación de un capitel de la iglesia de los Carabaos, o en el capitel de la ventana interior del ábside de Yermo, o bien hacia la izquierda, como en este canecillo que analizamos. El número 10 parece representar a una saltimbanqui femenina, pues se ve le llega la falda hasta los propios pies. La contorsionista se dobla hasta tocarlos con su cabeza, cubierta con toca de barbuquejo. Tenemos pues un conjunto de titiriteros, músicos y juglares tal como seguramente podrían verse en los pueblos y villas de nuestra Edad Media. El canecillo número 11, inicia también otro grupo de ellos con simbología moral, en este caso de crítica o resalte de los vicios de la lujuria. Es la figura de un hombre, sentado, que lleva su mano derecha a la barbilla y la izquierda a su exagerado falo. El número 12 es la imponente cabeza de un animal vampiro, con orejas de murciélago y agudos dientes que engulle hasta el vientre a un personaje desnudo; sin duda ideación también del vicioso presa de sus propias y desviadas inclinaciones. El número 13 presenta a un hombre itifálico que lleva a su boca un objeto de difícil interpretación, pues uno de los brazos con que lo sujeta está roto. El canecillo 14 es una mujer sentada, en silla de respaldo; lleva toca y sostiene sobre las rodillas un gran libro abierto. El número 15, mujer desnuda, en postura totalmente impúdica y excitante. El canecillo número 16, que está justamente sobre el relieve de la Virgen con el Niño, es una pareja abrazándose, ella desnuda y él con trabucos que le llegan más debajo de las rodillas. El número 17 es muy particular y haciendo referencia posiblemente a alguna fábula; se ven dos figuras de frente, de pie, la izquierda lleva saya corta, espada en su mano derecha hacia lo alto y cabeza con orejas de animal; la de la derecha es una mujer con toca y túnica con cinturón, parece abrazar a la primera. El canecillo 18, situado sobre el león con sus cachorros, parece simbolizar aquello que puede perder a la mujer, poniendo a ésta como propensa a la calumnia y a la lujuria. Se esculpe a la mujer, a la izquierda del canecillo a la que muerden sus pechos dos serpientes y a la que un demonio, que tiene a su izquierda, intenta, con una especie de gancho, abrir o cerrar la boca de la fémina. El canecillo número 19 es también de enorme interés pues, como es normal en la iconografía románica, suele colocarse en parangón con la lujurias, y es la representación de la avaricia. La manera de idearlo es muy semejante a como se organiza el anterior canecillo: el avaro aparece de pie, con su bolsa de cuero o garniel colgada del cuello; en su mano derecha lleva pienso una medida de cereal, las típicas cajas de pueblos y en la izquierda una balanza, todos ellos emblemas del amor desmedido a los bienes materiales de la riqueza y del dinero. A su izquierda, como antes, la figura del demonio que intenta también aprisionar al pecador por la boca. El número 20 recoge a una pareja desnuda, de pie, abrazándose. El canecillo número 21 es un águila, de frente el cuerpo y cabeza de perfil, haciendo presa con sus patas en un animal. El número 22, y último del muro meridional de la nave, lleva dos bolas, una sobre otra, que parecen enganchadas al caveto por una especie de grapa metálica acabada en estrella de cinco puntas. Es curioso anotar que entre canecillo y canecillo existen los mismos arquillos taladrados que tenía la cornisa de la puerta. El muro meridional concluye, ya en su separación del ábside, por un contrafuerte de tres cuerpos prismáticos en disminución, coronándose el último por un talud de piedra. El ábside comienza con un resalte anguloso de su muro meridional, correspondiente al arco triunfal interior. Baja mucho en altura al de la fachada, lo suficiente para dejar abierto el muro del saliente, donde apoya el ábside, con un gran óculo bordeado por una chambrana circular de billetes. Viene a continuación, el muro del presbiterio, algo más remetido y en donde, en época posterior al románico, se abrió otro ventanal circular no muy bien encajado. Se corona este muro por cuatro canecillos que sostienen cornisa de caveto. Son canecillos simples, de proa de nave y uno de ellos de punta de diamante, como los que ya describimos en el comienzo del muro sur. A continuación viene ya el semicírculo del ábside, que se divide en tres calles verticales por dos contrafuertes poco resaltados, acabados también en talud. Todo el ábside, incluidos sus contrafuertes, descansa sobre un zócalo inferior moldurado. Horizontalmente, el ábside tiene dos cuerpos, separados por una imposta de caveto decorada con grandes rombos tangentes, como vimos en la cornisa del muro sur. Sobre esta imposta apoya la única ventana del ábside, situada justamente en el punto central del mismo y entre los dos contrafuertes. Lleva basas de alto plinto, toro aplanado, escocia y collarino. Los fustes de las columnas son monolíticos y terminan en capiteles decorados. El izquierdo tiene algo que parece querer plasmar un hecho concreto que es difícil poder interpretar: pareja de hombre y mujer, vestidos, que se acarician y abrazan; figura angular, más pequeña, parece de mujer o niña con falda de volantes, que dirige a ellos la vista y junta sus manos sobre el vientre; otra pareja, la mujer pudiera ser conducida por un hombre portador de espada. ¿Qué han querido representar? ¿Tal vez el comienzo y la terminación de un episodio celestinesco? El capitel derecho es de hojas y frutas aunque está bastante machacado. Ambos llevaron en su día cimacio decorado. El izquierdo de hojas acorazonadas; el derecho de entrelazos. No sabemos cuando, ni por qué (tal vez por colocar algún añadido al ábside) se picaron estos cimacios. Pero la decoración se continúa en imposta sobre el muro del ábside hasta concluir en los contrafuertes. El intradós del arco de la ventana es apuntado y lleva esculpido, en una sola piedra, un bello entrelazo de cuatro cabos. Los canecillos que sostienen la cornisa del ábside que es sencilla, tan sólo de caveto y sin decoración son los siguientes: 1º. De tres rollos superpuestos; 2º. Cabeza humana, muy tosca, con especie de bonete y rasgos y facciones que le dan un aspecto un tanto brutal o anormal; 3º. Bola con caperuza; 4º. Otra cabeza humana, con cuello, pero también marcando su fealdad, sin pelo, con ojos de pupilas abultadas, nariz ancha y rota en su punta, carrillos arrugados y gigantesca boca entreabierta que acentúa su aspecto salvaje; 5º. De proa de nave, simulando un libro abierto; 6º. Otra cabeza de tipo negroide semejante a la anterior, de anchas narices y gruesos labios; 7º. Figurilla sentada sosteniendo sobre las rodillas un libro abierto; 8º. Cabrito sentado que mantiene entre las patas, posiblemente, un arpa y cuyas cuerdas pulsa con sus patas y pezuñas anteriores; 9º. De proa de nave moldurada; 10º. Pareja desnuda en postura de coito; 11º. De proa de nave moldurada, tipo que se repite con alguna variación en los tres últimos canecillos del semicírculo del ábside. Ya en posición al Norte, se inicia el muro exterior del presbiterio de este lado. Se corona también por cuatro canecillos, alguno de difícil interpretación: El 1 es animal indeterminado (perro, osezno, jabalí

) mostrando su lomo y apoyando sus patas sobre el caveto del canecillo. El 2 lleva cabezas de animal como entre cepos. Los otros dos restantes tienen: el anteúltimo una serie de entrelazos, y el último es de proa de nave con molduras. Toda la serie de canecillos del muro norte de la nave ha desaparecido, siendo sustituidos por una cornisa no románica. A este muro del norte se le añadió, posteriormente al románico, una sacristía que encubre en parte el contrafuerte que soporta las presiones del arco triunfal por este lado septentrional. El núcleo primitivo de esta capilla al norte fue posiblemente románico y hoy se distingue muy bien el añadido, a una y otra parte, que debió ser realizado en el siglo XVIII. La espadaña es moderna en su parte alta, pero sin duda la románica estuvo en el mismo sitio y fue luego modificada. 2. INTERIOR DE LA IGLESIA Antes de atravesar el umbral de la puerta principal, en la jamba derecha, y en los sillares más altos de ella, hay grabada una inscripción que fija la fecha, a mi entender, del momento final de la conclusión de Santa María de Yermo. La inscripción dice así: ERA MCCXLI / DE SANTA MARIA / ESTA IGLESIA / PETRO QUINTA / NA ME FECIT / PATER NOSTE / R POR SU ALMA. Las letras, si bien tienen una grafía un tanto especial, dentro de las formas epigráficas de los finales del XII, nos dan tipos que sólo pueden colocarse en estos años y en los primeros del siglo XIII: así el de milesima compuesto por un signo ovoide, casi cerrado que vemos en inscripciones de 1183 en San Martín de Elines; de Cervatos, en 1199, y en Barruelo de los Carabaos en cartela de 1264. La E de tipo uncial y la U casi cuadrada también se pueden situar en estas fechas que señalamos. La R de ERA, con su trazo curvo muy remetido y sinuoso la hallamos solamente en una inscripción del monasterio de Aguilar, fechada en 1209. La C con apéndices vueltos, hacia arriba y hacia abajo, sólo la encontramos en la epigrafía románica palentina a partir de 1185 (Lebanza) siendo después frecuente en los primeros años del siglo XIII (Mave, Aguilar). Otras letras, como la A, de trazo cursivo no son frecuentes en la epigrafía monumental de la duodécima centuria, momento en que, por otra parte, y a principios de la siguiente, comienza a desvirtuarse un poco la escritura oficial con el paso a la vulgar, acentuándose el subjetivismo en las representaciones de la letras. Sobre la lectura de esta inscripción ha habido, en cuanto a la fecha, diversas interpretaciones. Arremiendos, en su libro Cantabria, editado antes que la monografía de Lasaga Larreta (1894), lee bien, a mi parecer, los datos de la Era, señalando la de MCCXLI (1241), año por lo tanto de 1203. Pero Lasaga le corrige leyendo MCCXI, lectura a simple vista equivocada, pues la X lleva el signo bien claro que la da el valor de cuarenta. Y si para Lasaga Larreta la iglesia se acabaría en 1173, lo que la haría treinta y ocho años más vieja, la acertada lectura la lleva al año 1203, que pensamos es la fecha de conclusión de la iglesia, y que por otros estudiosos fue así aceptada. Pasado el quicio de la puerta, tropezamos con el tímpano en su versión interior que, como dijimos ya, al describir la iconografía del exterior, lleva una muy semejante escena de lucha de caballero contra gigantesco monstruo. Las diferencias, desde luego, no son esenciales, si bien parece verse la mano de un artista distinto. El exterior lo adscribimos, sin duda, al maestro de los capiteles del claustro de Santillana. La talla, sin embargo, del tímpano interior no nos atreveríamos a adjudicárselo al mismo cantero, aunque parece, por su similitud y su indudable correspondencia y continuidad, que ambas caras se tallan al mismo tiempo. En el tímpano exterior el caballero aparece en el momento en que todavía tiene la espada hacia atrás, junto al ángel; el monstruo muerde y rompe, posiblemente, con sus fauces una barra que ahora pensamos puede tratarse de una lanza, la cual, en la lucha, ha sido atenazada por la fiera. En el tímpano interior, el caballero ya hunde la espada en el pecho de la fiera y en vez de morder ésta la lanza muerde el escudo. Como en este caso el vestiglo, que aquí tiene la forma de un león con larga cola en espiral, lleva clavado en el lomo un fragmento de una lanza, es lo que me hace suponer que la barra mordida en el tímpano exterior es, tal vez, la lanza del caballero. Por otra parte, si en la escena exterior el endriago está pleno de vida, en la interior ya está mortalmente herido, pues lleva, aparte de la lanzada y de la espada hundida, las entrañas o paquete intestinal fuera de su cuerpo. ¿Qué simbología complementaria tiene esta secuencia de lucha en el anverso y reverso de un mismo tímpano? Sin duda debe de tratarse de la perenne oposición entre el bien y el mal, enfrentamiento continuo en el hombre, en el que la fe y la iglesia le ayudan con la fuerza de sus experiencias y gracias, para liberarse, de las tinieblas del paganismo y del pecado. Así, estos caballeros armados, ayudados por los ángeles, vienen a ser los caballeros de la buena causa. La iglesia, como lugar sagrado, sería el seguro acogimiento donde el fiel puede vencer a los espíritus del mal y donde las buenas obras aparecen siempre como triunfadoras en el singular combate. El cristiano está, al amparo de la iglesia y de su doctrina, perfectamente defendido, bien armado para la ofensiva y la defensiva, cubierto él y sus medios (guerrero y caballo) con la cota de malla de los sacramentos, indulgencias y gracias. A la sombra de los muros de la iglesia medieval, el mal no puede tener resguardo ni triunfo, y pasado el umbral del santo lugar, el cristiano hiere de muerte a los enemigos infernales de su alma. La iglesia de Santa María de Yermo tiene una sola nave que siempre debió de cubrirse con armadura lígnea. En el muro del norte se abre una capilla románica, hoy sacristía, que en siglos posteriores fue ampliada y modificada, y a la que ya nos referimos al describir el exterior del monumento. En el muro de la cabecera un gran arco triunfal, apuntado y doblado, con guardapolvos de doble fila de aspas o puntas de diamante, apoya sobre impostas decoradas con bellos roleos de hojas tripétalas en forma de alabarda, adorno que se repite en los cimacios de los capiteles de este arco. El derecho lleva, en conjunto, el tema de la adoración de los Magos. El centro lo ocupa la Virgen sedente sosteniendo sobre sus rodillas al Niño. Lleva la Virgen toca y manto, apareciendo fajado el Niño. El cual tiene la mano derecha en alto, en postura de bendición, y la izquierda abierta y vuelta sobre su pecho. San José, de pie, envuelto también en manto que le cubre los tobillos y del que saca las manos sosteniendo una ofrenda. A continuación, en el lateral derecho del capitel, aparecen los tres reyes Magos a caballo, en posiciones muy simétricas. Completo, sobre la montura, no se ve, en realidad, más que al del extremo, pues el caballo de éste oculta prácticamente las posturas de los otros dos, que imaginamos idéntica: esto es, a la jineta, con sus pies en los estribos; la mano izquierda, libre de una capa o manto plisado muy geométricamente, sostiene las riendas, y la derecha lleva un pomo de ofrendas en forma de esfera. Los reyes están coronados con un simple aro dentado. Al lado izquierdo del capitel aparece una sola figura, con una gran capa de cuello decorado con línea de perlas, que dirige sus brazos hacia el Niño, como si quisiese recibirle entre sus brazos. Puede tratarse de un sacerdote revestido, tal vez Zacarías, con lo que vendrían a amalgamarse dos temas: Adoración de los Magos y presentación en el Templo. Creemos pueda ser un sacerdote, porque detrás de él aparece un altar sobre el que está colocado el cáliz cubierto por un arco que tal vez pueda indicar el sagrario. Sobre las esquinas del capitel voltean las clásicas volutas. La técnica de talla es muy pobre y elemental y, desde luego, no puede atribuirse la obra al escultor del claustro de Santillana, aunque sí, posiblemente, a su taller. El capitel izquierdo del arco triunfal representa en el centro la figura de un Pantocrátor que sostiene con su mano izquierda un libro con herrajes, y la derecha la alza en postura de bendición, como es tradicional en este tema. Tras de la cabeza se representan unos rayos, enmarcándose la imagen con la consabida mandorla que sostienen las cuatro figuras emblema de los evangelistas: el ángel, el águila, el león y el toro. A ambos lados del capitel, y en dos filas simétricas, como espectadores en un palco, aparecen los apóstoles, en figura de busto y apoyando las manos sobre un borde que pudiera ser el de una barca, tal vez la nave de la iglesia. En las esquinas, como en el otro capitel, fuertes volutas. La existencia, como motivo decorativo, de las líneas de perlas, tan usadas por el maestro de Santillana, nos hace pensar, aunque la tosquedad es grande, que pudiera ser el artista un discípulo u oficial del maestro del claustro de Santa Juliana. Las basas de las semicolumnas de este arco triunfal son de fuerte toro, débil escocia y collarino. Descansan sobre plinto bajo al que se unen lengüetas o bolas que surgen del toro. Todo ello apoya sobre banco alto, corrido, con tres molduras de baquetones. El cascarón del ábside lo ocupa actualmente un retablo barroco que oculta la ventana. Sin embargo, hemos podido ver un poco su disposición, e incluso tomar nota de sus elementos. Lleva arco apuntado y una arquivolta formada por dos baquetones y una escocia con bolas pegadas, tal como ya vimos en la puerta principal. El cimacio de los dos capiteles está machacado, igual que estaban los exteriores, pero los capiteles se conservan. El de la derecha representa a un saltimbanqui que hace contorsiones, cabeza abajo, al son de dos instrumentos musicales que tocan sendas figuras de pie, a cada lado. La izquierda hace sonar una especie de violín o rabel de tres cuerdas, y la derecha una pandereta cuadrada; escena, pues, que repite el tema que ya vimos en tres canecillos del muro sur de la nave. El capitel de la izquierda lleva una lucha de dos individuos, vestidos solamente con bracae, representación bastante repetida en el románico montañés. Una figura femenina, con toca y barbuquejo, y gran capa, parece asistir impertérrita a la lucha. Las basas de estas columnas de la ventana llevan collarino, escocia y toro adornado con un perfecto sogueado. La puerta de la sacristía es de arco doblado, sin arquivoltas, y apuntado. Apoya en cimacios de roleos con hojas de tipo alabarda, tal como se repiten abundantemente en todas las impostas de la iglesia. Lleva columnas monolíticas coronadas por capiteles vegetales: el derecho con hojas carnosas que se cierran como frutos, idéntico a uno de la ventana exterior del ábside. El izquierdo con hojas de acanto en tres filas indicándose claramente los nervios. En ambos se ha utilizado en algunos puntos el trépano. Las basas de estas columnas son de collarino, escocia estrecha con filetes y toro adornado con arquillos de medio punto. Apoyan sobre plinto decorado con dientes de sierra, y todo sobre un banquillo moldurado. Es interesante señalar, antes de concluir la descripción de la iglesia, que en los sillares de ésta, tanto en el interior como en el exterior, existen numerosas marcas de cantero, generalmente letras, que coinciden en la forma con las de la inscripción de la jamba, lo que evidencia que la construcción del edificio está íntimamente relacionada con la grafía de la lápida. Sobre todo las A, tan singulares y diferenciativas, son idénticas en las marcas y en la inscripción. 3. RELACIONES Ya hemos visto, a lo largo de la descripción de los elementos escultóricos de la iglesia de Santa María de Yermo, que encontramos en ella la mano de un maestro, y también su taller, que es el mismo que trabaja los capiteles iconográficos del claustro de Santillana, y los bellos relieves que en este último monasterio debieron de componer una puerta desaparecida. La diferencia que se hace notar a veces, por lo que se refiere a la perfección de la talla, entre unas piezas de tamaño grande, como el Pantocrátor de Santillana, y otras de proporciones más reducidas, como los capiteles de su claustro, no pueden obligarnos a pensar en distintas manos de artista para ambos. Hemos podido comprobar, a lo largo de nuestro análisis sobre los estilos diversos de la escultura románica, que los relieves de medidas acusadas y más monumentales suelen trabajarse con un amor al detalle y al acabamiento que no poseen aquellos más pequeños, y en los que, por el lugar donde van a ser colocados, se exige al maestro una más acusada delicadeza o primor que no se pide en obras más secundarias. Quizás es por esta razón que muchas veces tendamos a diferenciar artistas en diversas obras que, con un análisis más detenido, a pesar de las diferencias de matices, nos vemos obligados a unificar pese a las indudables variaciones. Esto es lo que ocurre con el Pantocrátor de Santillana, la Virgen y el Niño de este claustro, los apóstoles del frontal de la misma iglesia al compararlos con los capiteles iconográficos de esa parte del monasterio. Parecen éstos mucho más toscos, más en bruto y carentes del detallismo de aquellos y, sin embargo, el estilo es el mismo. Y por lo que se refiere al artista de Yermo, en el tímpano exterior, en los relieves de Santa Marina o la Virgen y el Niño de la fachada meridional, existe igualmente un aire inconfundible en ellos del maestro de Santillana. Aparte su especial rúbrica estética en el corte de los rostros, pliegues, etcétera, la hallamos también incluso en detalles puramente ornamentales, como las hojas en forma de alabarda que se hacen motivo reiterativo en Yermo y se repiten idénticas en un capitel del claustro de Santa Juliana. Lo que no sabemos es hasta donde trabaja y llega el maestro, y donde comienza su taller, ni tampoco quien es o de dónde viene este escultor que realiza en Santander marginando la altura artística del maestro que labora en Piasca la obra escultórica más importante de todo el románico montañés en los años finales del XII. Que trabaja por esta época es, creo, indudable por varias razones de peso. La primera porque su estilo de pliegues ha de encajarse sin duda en esa corriente que encabeza el apostolado de Carrión de los Condes, la pieza más magistral de la escultura románica del norte de Castilla. Estimo que es muy difícil suponer al autor del Pantocrátor de Santillana desconocedor del homónimo carrionense. La segunda razón es que si la iglesia de Santa María de Yermo se da por terminada en 1203, según la inscripción, no sería erróneo suponer que los trabajos de talla de sus esculturas estuviesen activos hacia 1180-1190, fecha en que de ninguna manera repugna colocarlas, entre otras razones, porque la letra de la inscripción SANTA MARINA ya hemos dicho que encaja perfectamente por estos años. ¿Pudo ser el atestiguado Pedro Quintana, quien consta hizo la iglesia de Santa María de Yermo, el nombre de este maestro singular que talla los conjuntos de Santillana y del monasterio de Cohicillos? Si así fuese, no sería aventurado asignarle un origen montañés, pues sabemos que el locativo Quintana aparece muchas veces repetido en la onomástica geográfica de nuestra provincia, y, si conocemos que ésta fue siempre cuna de excelentes canteros, no tenemos por qué renunciar a suponerle indígena. Tanto más cuanto que no he podido hallar las huellas de este artesano medieval en otros edificios románicos, incluidos los del norte de Palencia y Burgos, y que siempre se nos aparece Santillana y Yermo con un modo muy particular de concebir los rostros, cabellos, etc., con cierta rusticidad, pero también con una fuerza expresiva no desdeñable. Ya vimos en la monografía dedicada a Santillana que, fuera de Santander, la línea estilística más cercana a este maestro la hallamos en los apóstoles de Santo Domingo de la Calzada. Para terminar con la descripción de esta iglesia un tanto enigmática de Yermo, queremos advertir al lector que desconocemos que es lo que pudo variarse en las restauraciones que, según Lasaga Larreta, se hicieron entre los mediados y finales años del siglo XIX. La primera vez en tiempos del obispo don Manuel Arias Tejeiro, que se las encomendó al arquitecto Ancell, una obra de urgencia en la puerta principal. Pero fue en 1875 cuando se realizó la restauración más importante a cargo de don Francisco Ceballos Vargas, capitán general de Madrid y primer marqués de Torrelavega. No sabemos qué situación tendría antes de estas restauraciones ni cuál fue el criterio que se utilizó. Sí conocemos que, ya en 1860, la Comisión Provincial de Monumentos de Santander, en una respuesta a la Academia de San Fernando que la solicitaba la situación de algunos monumentos de la provincia, contesta que no le es posible asegurar con la debida exactitud el verdadero estado de conservación de cada uno

pero que sin embargo tiene noticias que algunos

están en términos de llegar hasta amenazar una ruina completa, como está sucediendo, por ejemplo, con la iglesia de Cohicillos, que se ha cerrado y está apeada por los riesgos que ofrece de desplomarse. En la figura 37 del libro de Ordieres, 1993, vemos que, en la reparación que acabó en 1875, la iglesia estaba como ahora vemos, salvo un colgadizo de madera que se colocó apoyado a la escalera de subida al campanario. Sin embargo no aparecen los dos óculos que hoy existen y hemos descrito, ni hemos visto un capitel de pelícanos que en dibujo publica Ordieres (Fig. 31), firmado en 1888 por J. Gil. ¿Será realmente de Yermo? Santa María de Yermo fue declarado Monumento Nacional en 4 de julio de 1930.