Identificador

26014_01_003n

Tipo

Formato

Fecha

Cobertura

42º 13' 50.83'' , -2º 52' 12.72''

Idioma

Autor

Sin información

Colaboradores

Sin información

Derechos

Edificio Procedencia (Fuente)

País

España

Edificio (Relación)

Localidad

Anguiano

Municipio

Anguiano

Provincia

La Rioja

Comunidad

La Rioja

País

España

Descripción

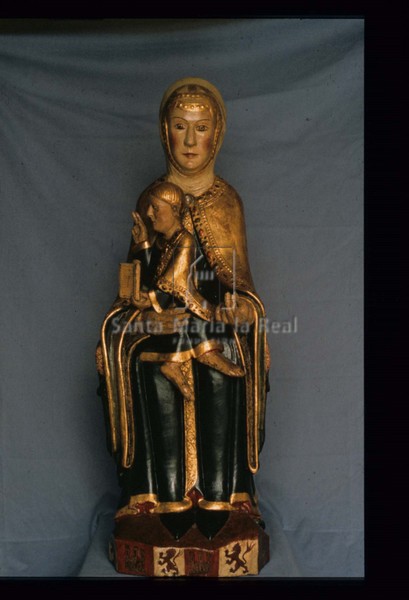

EL MONASTERIO BENEDICTINO de Nuestra Señora de Valvanera se halla en uno de los valles de las estribaciones de la Sierra de La Demanda, situado a 1.026 m de altura, al Sudoeste de La Rioja, y a 15 km de Anguiano. Está circundado al Oeste por los montes Ocijo y Pancrudo; hacia el Sur, por el Umbría, y en el Norte, por el monte Mori en cuya falda se asienta. El monasterio no conserva un acta fundacional que hubiera sido útil para conocer la fecha de su instauración, así que debemos basarnos en los datos que aportan los documentos medievales que se conservan, para hacer una aproximación a los orígenes de la abadía. El texto que proporciona mayor información al respecto es la Historia Latina que se guarda en el monasterio. En 1419, el Abad Domingo Castroviejo la tradujo al latín, de la primitiva historia que existía en romance y verso, escrita en el siglo XIII y atribuida a Gonzalo de Berceo. En la Historia Latina se dice que el primer abad del monasterio se llamó Sancho y, aunque no se indica la fecha en que asumió su cargo, se asegura que durante el mismo, el rey de Navarra, don García, hizo donación de Villanueva a este abad y a sus 103 monjes. A este abad sucedió otro, llamado Domingo, que inició su gobierno hacia 1015 y a éste, Nuño, que aparece citado como abad de Valvanera en una escritura de compra de una viña, en 1035. Esta escritura contenida en el Libro Becerro es el documento más antiguo que acredita la existencia del monasterio desde principios del siglo XI, aunque los indicios dan como posible un período de instauración algo anterior, hacia finales del X. Es en el siglo XI cuando se producen multitud de donaciones, y otras formas adquisitivas por las que se engrandeció el señorío monástico. Los privilegios y donaciones reales permitieron la expansión de su dominio, que se vio engrandecido con iglesias filiales. La primera y más importante de todas fue la donación de Santa María de Villanueva que hizo Alfonso VI en 1092, pero hubo otras muchas, como San Saturnino de Ocón o Santa María de Hubaga. Sin embargo, hay que señalar que a finales del siglo XI, el monasterio debía de encontrarse en estado de cierta decadencia, ya que Alfonso VI en el documento de donación citado, en el que hacía también concesión de ciertos privilegios, sugería que se había de “devolver al monasterio, fundado de antiguo y decaído de su originaria nobleza, la grandeza que le corresponde por su antigüedad”. Esto hace suponer que el origen de la abadía date al menos del siglo X, y que alcanzara suficiente apogeo en buena parte del siglo XI, como demuestran las compras y donaciones del Libro Becerro. Pero, posiblemente, al finalizar el siglo, en la fecha en que Alfonso VI concede y confirma antiguos privilegios, el monasterio pasaba ya por un período de mayor inestabilidad. No obstante, los privilegios obtenidos de los monarcas y las heredades se siguieron confirmando durante toda la Edad Media. La tradición escrita en la Historia Latina vincula el origen del monasterio al hallazgo de la imagen de la Virgen. Exponemos brevemente su contenido por estar unido emocionalmente a la existencia devocional de Valvanera, y a buena parte de su iconografía. La Historia Latina narra que un hombre llamado Nuño, natural de Montenegro, de naturaleza malvada, intenta atacar a un labriego, pero ante la humildad de este hombre que daba las gracias a Dios por su trabajo, Nuño se arrepiente, huyendo hacia una cueva situada en la margen del Najerilla. Posteriormente, lleva a su hijo con él. El niño muere por accidente, y Nuño se ve acompañado por otro personaje, llamado Domingo, sacerdote de Brieva. Se produce la revelación de un ángel que advierte a Nuño de que en un roble situado en el Valle de las Venas hay una imagen de la Virgen. Éstos se dirigen al lugar, donde se postran ante la imagen, construyen un altar, y permanecen haciendo una vida eremítica, a la que se une Coloma, hermana de Nuño. A este lugar llegaron nuevos eremitas, que enriquecieron el oratorio a la Virgen construyendo una iglesia de mayores dimensiones. El primitivo templo se situaría en una cueva junto a la actual ermita. El núcleo de la comunidad floreció al amparo de una primitiva iglesia de la que deja constancia la narración de la Historia Latina. En el año 1073, en tiempo del rey Sancho IV, el obispo Fortunio consagró una iglesia que el padre Urcey Prado consideró como una segunda construcción y que, dadas las fechas en que se realizó, seguiría los patrones del estilo románico, característico del momento. Sin embargo, esta iglesia citada también por otros autores, era la de Santa María de Libatorre. En el año 1183 cuando era abad Domingo de Mansilla o de Castellón, se volvía a tener noticias de la iglesia conventual. Las proporcionaba Ambrosio de Morales, que llevó al Monasterio del Escorial una Biblia escrita en letra gótica, que, en una nota marginal, decía textualmente: Dicata fuit Eclessia Sanctae Mariae Vallis Venariae a Don Roderico Calagurritano episcopo sub. Era MCCXXI mense Septembris, die 16 Calendas Octobris... La era corresponde al 16 de septiembre del año 1183, en que la iglesia fue dedicada por el obispo de Calahorra. Nos hallaríamos ante la construcción de una nueva iglesia, o bien ante la renovación de lo anterior. Es difícil saberlo, pero hay noticias de que un incendio acaecido en el año 1111 hizo grandes destrozos. De manera que no es improbable que se construyera una nueva iglesia, tal vez con pervivencia de elementos anteriores, y consagrada para 1183. Ésta volvió a sufrir un incendio en 1413. Al parecer, fue tan voraz que se quemó totalmente, excepto la capilla mayor. Durante el siglo XV, el principal promotor de las nuevas obras de la iglesia, cuyo cuerpo principal estuvo terminado para 1464, fue Pedro Manrique de Lara a quien sucedió su hijo, Diego Gómez Manrique, en el empeño de proteger la abadía Procedente de la época románica del monasterio es la talla que se ha conservado dedicada a Nuestra Señora de Valvanera. Se encuentra en el camarín de la iglesia del monasterio. Es una escultura de gran tamaño, en bulto redondo, tallada sólo de frente y con la espalda plana, aunque el asiento está esculpido también por detrás. Mide 109 cm de altura x 40 cm de anchura. Esta imagen en madera dorada y policromada es sedente, y con Niño en el regazo. El rostro de María tiene forma ovalada, nariz recta, ojos grandes, cejas negras y remarcadas, y boca pequeña. Su expresión es majestuosa, rígida, hierática, y severa. La cabeza y el cuello se cubren con una toca ajustada que se desliza por debajo del manto. La toca es blanca y se adorna en el borde que enmarca el ovalo del rostro con una franja dorada con perlas en relieve, y en la parte superior con tres bandas doradas que convergen en diagonal. La frente aparece parcialmente tapada por otro velo semicircular con la misma orla decorativa; el tocado se eleva en forma de media luna sobre la parte superior de la cabeza, y el cabello rubio apenas se muestra en las sienes. La indumentaria sigue el modelo clásico con túnica rozagante de color azul oscuro, mangas muy anchas, largas y en punta que llegan casi hasta los pies, apreciándose en las muñecas otras mangas ajustadas. Por el centro de la túnica se extiende una banda vertical dorada y retocada con decoración de roleos en época moderna. La fimbria o ruedo inferior posee un ribete dorado sencillo y tres pliegues simétricos que describen ondas entre las que se ve el color rojo en el interior de la túnica, que es azul en el interior de las mangas. Los escasos pliegues están en la zona de las piernas y son rectos y simétricos. El manto es dorado, muy ceñido, sin pliegues, y cerrado al cuello mediante una piedra preciosa engastada de cristal transparente. Todas las franjas del escote y de los bordes se decoran con perlas y piedras engastadas, que se añadieron en los siglos XV y XVI. El calzado es negro y puntiagudo. La actitud de las manos no es habitual. Con la mano derecha pegada al cuerpo sujeta al Niño por las piernas. La mano izquierda tiene los dedos anular y meñique cerrados, y los otros tres unidos para mostrar algo que desconocemos, ya que la granada que sostiene actualmente no es original, sino producto de una restauración en 1953. El asiento es una silla de tijera con águilas estilizadas en los extremos. La base o peana sobre la que apoya toda la imagen es un pentaedro decorado con una franja heráldica de castillos y leones. El Niño está sentado en el centro del regazo de su Madre, ni de frente ni de perfil, pues de medio cuerpo hacia abajo se orienta hacia la izquierda, y de cintura para arriba hacia la derecha. Su rostro es de adulto, muy parecido al de María, con el cabello liso y rubio, y no lleva corona. La indumentaria es semejante a la de su Madre, con túnica azul y manto dorado con orlas imitando pedrería, pero este último está dispuesto a manera de toga romana. Con la mano derecha bendice a la manera latina y con la izquierda sujeta el libro de los Evangelios abierto, con simulación de escritura. Los pies, que son grandes, aparecen desnudos y cruzados en un giro acusado hacia el lado opuesto, en una postura muy forzada. La postura del cuerpo del Niño es una rareza iconográfica, porque en el período románico, por lo general, las imágenes de los Niños muestran las piernas verticales y paralelas, si bien hay excepciones que se irían generalizando en el gótico. El cruzar las piernas puede deberse a una imitación del modo bizantino de sentarse, utilizado por reyes o personajes de alto rango, como símbolo de poder, y en el caso de los Niños, quizá simbolizando su destino como jueces en el Juicio Final. También se ha pensado que la postura del Niño en esta imagen pueda deberse a que la Virgen formara parte de una Epifanía, en la que el Niño se dirigiera hacia los Magos, aunque no hay datos que avalen esta posibilidad. Existen en el Románico imágenes que muestran esa torsión o postura forzada de la que, como ha señalado Minerva Sáenz Rodríguez, en La Rioja existen dos ejemplos representados por los Magos en escenas de Epifanía: en el tímpano de la ermita de Santa María de la antigua de Bañares, y en un capitel de la iglesia de El Salvador en Tirgo, donde el segundo rey se vuelve hacia el tercero para mostrar la estrella. La imagen refleja la tipología iconográfica de Virgen en majestad, hierática, sedente, entronizada y frontal. Es por tanto Kiriotissa o Arzonera, por mostrarse sedente con el Niño en su regazo, Theotokos o Dei Genitrix, por ser reina y madre de Dios, y Mater Christi, o madre de Dios encarnado, además de Sedes Sapientiae, o Trono de la Sabiduría Divina. Su clasificación como Virgen simétrica o asimétrica no está clara, pues aunque el Niño se sienta más o menos en el centro del regazo materno, su postura es asimétrica al orientar los pies hacia un lado, y volver violentamente el torso y la cabeza hacia el opuesto. En opinión de Minerva Sáenz Rodríguez esta imagen es, junto con las de Nájera y Nieva de Cameros, una de las mejores muestras del románico riojano. Las tres presentan similitudes como el canon grande, los rostros graves y las piernas del Niño cruzadas. Seguramente fueron ejecutadas por artistas distintos, pero pertenecientes a un mismo taller. Su calidad estilística deriva de modelos bizantinos. La cronología de esta imagen dio lugar a diversas hipótesis, y algunos autores como Antonio González Blanco, siguiendo la tradición historiográfica, la dataron antes del siglo X. Actualmente, resulta mayormente aceptada su adscripción al siglo XII. En esa época la fechó José Gudiol Ricart que dirigió la restauración en 1953, y en la segunda mitad de ese siglo fue datada por José Gabriel Moya Valgañón, y después por Minerva Sáenz Rodríguez. La imagen ha llegado a nuestros días repintada, y modificada por elementos que no son originales. También su emplazamiento en la abadía varió a lo largo del tiempo. En los siglos XVIII y XIX se apoyaba sobre una especie de fuente, con un roble pintado detrás, y bajo los pies una media luna de plata que había donado Diego Fernández de Bobadilla, secretario de Carlos II. Las alteraciones en la talla se produjeron desde el siglo XV cuando se revistió de una capa de escayola, se adornaron los mantos con gemas figuradas, se añadió un rostrillo, un frontal, una diadema y una corona sobre la toca de la Virgen y se pintó el frente del pedestal con una franja heráldica. En el siglo XVI debió de llevar ropajes postizos y coronas de orfebrería. La manzana de la Virgen, el clavus de su túnica y la escritura del libro del Niño son modernos. La imagen se ha restaurado dos veces en nuestro siglo. La primera tuvo lugar en 1953 bajo la supervisión de José Gudiol y Juan Ainaud, ambos pertenecientes al Instituto Amatller de Arte Hispánico en Barcelona. En ella se llevó a cabo una limpieza importante de la talla, se rellenaron los hoyos que tenía en la cabeza por las coronas que llevó desde el siglo XV, se añadió una manzana en su mano izquierda, y se reparó el rostro y la peana heráldica; también se colocó una chapa metálica en los pies para evitar su desgaste por los besos de los fieles. En 1982 se hizo otra restauración en Madrid por Raimundo Solís, del Departamento de Escultura del Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte (ICR). En estas intervenciones se recuperaron los dorados y la policromía, aunque tras comprobar que la policromía primitiva del siglo XII apenas se conservaba, se decidió mantener parte de la realizada en el XVI. La original se aprecia en las manos y pliegues de las bocamangas del manto de la Virgen, en los pies, manos, cara y libro del Niño; en el manto de la Virgen y en el pedestal es casi inexistente. Los colores perdidos de las túnicas se fijaron al temple y se barnizaron, y los dorados desaparecidos en los mantos y en las cabezas se integraron sin falsificar los originales. Durante los siglos en que se ha perpetuado el culto a la Virgen de Valvanera, la abadía ha pertenecido a la Orden de la Regla de San Benito. La característica más destacada de este santuario es el vínculo devocional que históricamente ha establecido con el pueblo de La Rioja, de la que es Patrona, y cuyo culto traspasó los límites fronterizos de la región, para instalarse en multitud de cofradías, aún vigentes, nacionales y transatlánticas. En el momento de la exclaustración del convento, los pueblos de la comarca se disputaron la custodia de la talla de la Virgen, que finalmente fue llevada a Brieva en diciembre de 1839 con la oposición del pueblo de Anguiano, que parecía mejor candidato a conservar la valiosa talla, ya que el monasterio estaba enclavado en su territorio. En el año 1887, ya reinstaurada la vida conventual, Brieva de Cameros devolvió la imagen al monasterio.