Identificador

19044_02_653n

Tipo

Formato

Fecha

Cobertura

41º 11' 55.06'' , -2º 52' 8.47''

Idioma

Autor

Ana Belén Fernández Martínez

Colaboradores

Sin información

Edificio Procedencia (Fuente)

País

España

Edificio (Relación)

Localidad

Atienza

Municipio

Atienza

Provincia

Guadalajara

Comunidad

Castilla-La Mancha

País

España

Claves

Descripción

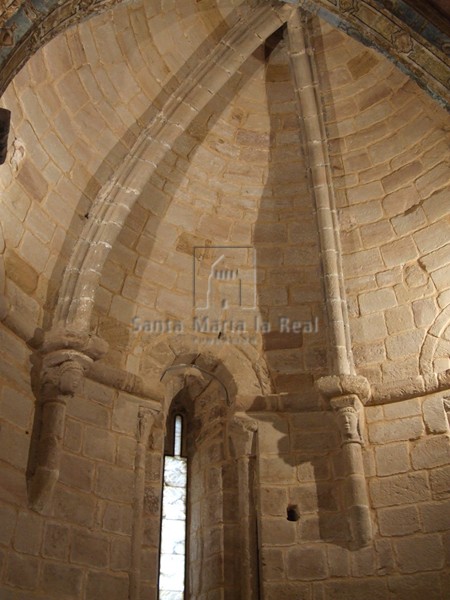

El TEMPLO ESTÁ UBICADO en el extremo suroriental del casco urbano. Fue parroquia hasta el siglo XIX, momento en que pasó a depender de la iglesia de San Juan del Mercado. En el año 1939 fue abandonada para el culto y pasó a recibir distintos usos, entre otros los de silo y carpintería. A comienzos de la década de 1980 se sugirió la idea de establecer en Atienza un museo que recogiera las numerosas obras de arte que, deterioradas, ocupaban los interiores de muchas inutilizadas parroquias de los alrededores; para acoger tal función fue elegida y restaurada la iglesia de San Gil, en la que el 14 de julio de 1990 se inauguró el museo del mismo nombre. El edificio presenta una planta basilical con tres naves rectangulares y una cabecera compuesta por ábside semicircular precedido de presbiterio recto. Completan la estructura un pórtico y una espadaña que se alza a los pies de la nave. Al exterior, la cabecera, levantada en buena sillería, nace de un basamento dispuesto para salvar el desnivel que afecta al templo. Sobre el basamento se acomoda un pequeño podio sobre el que se eleva el resto de la fábrica. El ábside se divide en tres paños mediante dos semicolumnas adosadas, que nacen de podios y se elevan hasta la cornisa. Están compuestas por basas áticas, sobre las que se desarrollan los fustes lisos rematados en unos capiteles que muestran sencillas cestas troncocónicas lisas, coronadas por cimacios de nacela. Cada paño abre una ventana, la central compuesta por una aspillera, a la que rodea un arco de medio punto liso y una chambrana decorada con puntas de diamante. El arco descansa en una pareja de columnas con basa ática y fuste liso, cuyos capiteles están decorados con dos niveles de hojas planas rematadas en cogollos. Sobre el capitel se sitúa un cimacio moldurado con una nacela y un bocel, que continúa, y rodea como imposta todo el hemiciclo. Las otras dos ventanas, abiertas en los otros paños, repiten exactamente la estructura y decoración de la ventana central. El ábside se culmina con una cornisa de nacela que apoya en varios canecillos con la misma moldura. Un codillo comunica el ábside y el presbiterio; es liso, excepto por una moderna ventana cuadrangular y abocinada embutida en el costado meridional. Al igual que el ábside, se remata con una cornisa de nacela, pero en este caso sustentada por canecillos de modillones. Pensamos que parte de la cornisa y de los canecillos de la cabecera son fruto de una restauración reciente. Un nuevo codillo comunicaba el presbiterio con la primitiva nave, cuyo arranque aún es visible. Como ya hemos comentado, en el siglo XVI se llevó a cabo la sustitución de la antigua nave por las tres actuales, que se levantaron en mampostería con refuerzos de sillería en las esquinas. El lienzo sur de la nave se divide en dos cuerpos mediante una imposta achaflanada, que va ganando altura según se dirige hacía la cabecera, debido al desnivel de terreno que obliga que esa zona sea más alta que la occidental. En este paño se sitúan tres ventanas de iluminación, la más oriental de medio punto abocinada y con una venera abocelada en su rosca. Rodea el exterior de la ventana una mediacaña. La siguiente ventana, más sencilla, es rectangular y abocinada, mientras que la más cercana a la fachada occidental es un pequeño ventanal de medio punto abocinado. Toda la cabecera se encuentra rematada por una cornisa de canecillos lisos y de modillones de rollo rehechos. Junto con la de la iglesia atencina de la Santísima Trinidad, son dos de las cabeceras más singulares de la provincia, comparándose con las de San Bartolomé de Campisábalos o Santa Coloma de Albendiego. El muro norte de la nave es macizo, sin decoración, pero en el extremo oriental encontramos un arco apuntado cegado que tal vez pudo dar acceso a una antigua estancia actualmente desaparecida. El acceso al interior se realiza a través de una portada renacentista abierta al Sur y otra, del mismo momento, dispuesta en el hastial occidental. Entre las naves central y septentrional se embute la espadaña. Presenta una poco habitual disposición, con el cuerpo de campanas mirando hacía el Sur, cuando lo normal es que esté orientado al Oeste. Levantada en sillería, está compuesta por dos cuerpos. El inferior es utilizado como base y de él únicamente se observa al exterior un lateral, mientras que el restante se adentra en el cuerpo de naves. A través de una imposta de listel se inicia un retranqueado cuerpo de campanas que alberga dos troneras semicirculares. Culmina en forma recta, con una cornisa con moldura de gola, sobre la que se disponen cuatro bolas herrerianas. La cronología de la espadaña es compleja. El cuerpo de campanas se alza a finales del siglo XVI o principios del XVII, al igual que la portada inferior, en un estilo clasicista, como muestran las molduras y las bolas herrerianas. Sin embargo, el cuerpo de base plantea dudas, de tal manera que pensamos que ha sido conservado de la antigua construcción románica, de la cual también se conserva parte del esquinal de sillería que observamos en la parte derecha de la nave central, a la cual se adosa el muro de mampostería correspondiente a la nave sur. Por lo tanto pensamos que en el siglo XVI, cuando levantan el nuevo cuerpo de naves, conservan el esquinal derecho de la antigua nave y por lo menos la base de una antigua espadaña o torre que acompañaba al antiguo templo, en origen adosado pero exento a la nave. Al aumentar el número a tres, quedó insertada de manera curiosa en el interior del cuerpo de naves. Posteriormente se levantó el actual cuerpo de campanas e incluso la parte superior de la base. Remata la nave una cornisa que en el costado meridional muestra una moldura de gola del XVI, mientras en el septentrional presenta una decoración de nacela sustentada por varios canecillos con la misma moldura. Tanto la cornisa como los canecillos parecen reaprovechados de la antigua obra románica. El interior actualmente está habilitado como sala expositiva, por tanto sus naves y sus muros están copados de múltiples piezas artísticas procedentes de diversos lugares. La nave central se cubre con una bella armadura de madera de par y nudillo, que decora sus tablas con estrellas de ocho puntas y cueros recortados. Una cubierta con similares motivos decorativos cubre la nave central de la iglesia de San Bartolomé de Atienza, ambas seguramente realizadas por el mismo taller. Esta nave, de mayor altura que las contiguas, se separa de la lateral sur mediante cuatro arcos formeros apuntados que descansan en cinco potentes pilares octogonales, el primero y el último adosados a los muros de la cabecera y occidental, respectivamente. Los pilares están rematados con una pieza, a modo de capitel, compuesta por un listel superior y dos boceles que flanquean una mediacaña decorada con ocho cuadripétalas de botón central. Tres arcos, y no cuatro, separan la nave central de la lateral; en este caso, el espacio en el que se desarrollaría el cuarto arco está ocupado por la base de la espadaña, que, como anteriormente comentamos, se introducía en el interior del cuerpo de naves. Estos tres arcos descansan en el mismo número de pilastras octogonales, rematadas en unos sencillos cimacios moldurados. Las naves laterales se cubren con una sencilla armadura de madera a un agua. Estructuralmente encontramos un cuerpo de tres naves dividido en cuatro tramos, el último de la nave septentrional convertido en baptisterio. Sobre este último tramo se alza un extenso coro que recorre las tres naves. Éste apoya en un pilar octogonal y en un pie derecho sobre el que se eleva una zapata de madera, que junto con dos ménsulas de madera situadas en los extremos, soportan una gran viga de madera a modo de arquitrabe en cuya parte superior se ubican dos filas de cabezuelas, que marcan el fin de los tirantes de madera que conforman el entarimado sobre las que se desarrolla la barandilla. Permite el acceso a la cabecera un arco de triunfo apuntado y dos veces doblado, que apoya en pilastras, sobre dos semicolumnas truncadas o colgadas, cuyos fustes arrancan de una ménsula situada en el tercio superior de la pilastra a la que se adosa. Sobre los fustes se sitúan dos capiteles de estilo dórico, que culminan en un cimacio con moldura de cuarto de bocel que recorre toda la estructura del arco de triunfo y se continúa por toda la cabecera a modo de imposta, que coincide con la parte superior de todos los capiteles emplazados en la cabecera. Las aristas del arco del triunfo están molduradas con una mediacaña. Otro arco que repite la estructura del anterior, aunque en este caso sólo una vez doblado, comunica el presbiterio con el ábside. Éste fue policromado en el siglo XVI con típica decoración renacentista, que muestra varias cenefas pintadas de distintos colores, las cuales albergan varios motivos geométricos, formas abalaustradas, cueros recortados o candelieris. El presbiterio se cubre con una bóveda de cañón apuntado, mientras que el hemiciclo utiliza una bóveda de cuarto de esfera recorrida por dos nervios formados por un triple bocel que descansa en una pareja de columnas truncadas o colgadas cuyos capiteles están decorados por sendos mascarones humanos que ocupan toda la cesta. El situado en el lado de la epístola muestra una cabeza con alas a los lados, como figuración de un ángel. El del evangelio tiene rasgos negroides tan desacreditados en el medievo, el pelo enredado y labios carnosos que nos hablan de su sentido maléfico. Junto a él, aún podemos ver diferentes representaciones de pequeños monstruos que reforzarían su maldad. Se trata de la contraposición del bien y del mal tan común en el románico. En el ábside de la iglesia vecina de la Santísima Trinidad también se da este tipo de representaciones, esta vez en las ménsulas de las columnas adosadas al ábside. Sobre éstas se dispone un cimacio de cuarto de bocel que corresponde a la continuación de la imposta que recorre la cabecera. Estas pequeñas columnas señalan la división de tres paños que ya vimos en el exterior. Al interior cada paño abre su correspondiente ventana, compuesta, la central, por un abocinado vano al que rodea un arco de medio punto que descansa en una pareja de columnas acodilladas, compuestas a su vez por plintos, a partir de los que se desarrollan dos basas molduradas por un cuarto de bocel, escocia y un bocel, y sobre las que se elevan los fustes que rematan en una pareja de capiteles muy deteriorados, decorados con dos niveles de hojas planas, rematadas en cogollos: la misma ornamentación que observamos en el interior. La ventana septentrional repite casi exactamente la estructura y decoración de la central, mientras que en la meridional el capitel izquierdo, también vegetal, parece variar levemente la decoración, aunque está muy deteriorado. Recorre la parte baja de la ventana central una pequeña imposta moldurada con un listel, un bocel y una mediacaña. Bajo la ventana septentrional se abre un vano cuadrangular, actualmente utilizado como expositor, el cual está cercado por un bello entrelazo de estilo mudéjar. Un pequeño banco discurre por la parte baja del hemiciclo, que en la actualidad alberga la figura de Cristo yaciente. Con relación a su evolución constructiva, es un primitivo edificio románico que en origen estaría configurado por una única nave rectangular y la cabecera. De este momento sólo se conserva la cabecera y posiblemente el arranque de la espadaña. En el siglo XVI se sustituye la primitiva nave por las tres actuales. En la segunda mitad del siglo XVI se abre la portada meridional. Ya a finales del siglo XVI o principios del XVII se inserta una nueva portada, de estilo clasicista, en el hastial occidental, y se eleva la espadaña, la cual seguramente tenga un origen románico, aunque fue reformada en este momento. En la década de 1980 se encontraba en mal estado, pero fue restaurada para albergar su actual función de museo. Como conclusión podemos afirmar que la iglesia de San Gil es un primitivo edificio románico fechado a principios del siglo XIII. En origen presentaría la cabecera actual más una única nave rectangular, a las que seguramente acompañaría una torre o espadaña con la misma disposición actual, de la que seguramente conserva la basa. Su estructura es habitual en la zona y en el mismo Atienza repite el modelo la iglesia de la Santísima Trinidad, donde además de tener una cabecera semicircular también utiliza las columnas truncadas o flotantes. Además, la Trinidad ofrece unos mismos patrones escultóricos, aunque en este caso con mucha más calidad. Otros templos que presentan una relación estilística con los modelos escultóricos son San Bartolomé de Atienza, en cuya entrada al pórtico encontramos los capiteles de hojas planas rematadas en cogollos, típicos de San Gil; capiteles también similares encontramos en el más alejado templo de Pinilla de Jadraque, donde de igual manera observamos modelos influidos por la Santísima Trinidad de Atienza. En el siglo XVI se amplia el cuerpo de naves de San Gil a tres, aspecto muy característico en todas las iglesias de Atienza, pues el mismo caso ocurre en San Bartolomé y en la ermita de Nuestra Señora del Val; además, la iglesia de la Trinidad también sustituyó la nave en ese momento. Algunos autores como Layna Serrano explican que el origen de estas sustituciones se remonta al sitio de Atienza por las tropas de Juan II en 1446, fecha en que estaba en posesión de la ciudad la corona Navarra. Una vez rendida la villa, aunque no la fortaleza, el ejército castellano la abandonó tras prender fuego a su caserío, de tal manera que los templos quedaron semidestruidos. Así que tuvieron que ser reconstruidos durante los siglos XV y XVI. Otra explicación para la ampliación del cuerpo de naves se centra en la bonanza económica que afectó a Castilla en el siglo XVI, de manera que la parroquia contase con la solvencia económica para emprender estas reformas. Sea cual sea la explicación, aunque lo cierto es que ambas pueden estar relacionadas, en este momento se llevaron a cabo las sustituciones, algunas de ellas con una disposición similar, como es el caso de San Gil y San Bartolomé, que conservan análoga armadura de madera en sus naves mayores, lo que indica que fueron realizadas por los mismos maestros. A los pies de la iglesia se encuentra la pila bautismal. Su labrado es idéntico al de los templos de la misma villa de la Santísima Trinidad y San Bartolomé, por ello apuntamos a un mismo taller para su labra. Sus dimensiones son 96 cm de altura por 112 de diámetro de copa. Sobre un pedestal estriado, está decorada a base de arcos de medio punto separados por gruesas columnas dobles. Los arcos están cobijados bajo una pequeña chambrana que asemeja en su decoración a las puntas de diamante o a pequeñas perlas. Sobre los arcos, a modo de cenefa decorativa, vemos un filete de puntas de diamante. La diferencia entre esta pila y la del templo de la Santísima Trinidad es la ausencia de pequeñas cruces entre las arcadas que vemos en la última.