Identificador

19008_01_037n

Tipo

Formato

Fecha

Cobertura

41º 13' 28.14'' , - 3º 2' 50.26''

Idioma

Autor

Pedro Luis Huerta Huerta

Colaboradores

Sin información

Edificio Procedencia (Fuente)

País

España

Edificio (Relación)

Localidad

Albendiego

Municipio

Albendiego

Provincia

Guadalajara

Comunidad

Castilla-La Mancha

País

España

Claves

Descripción

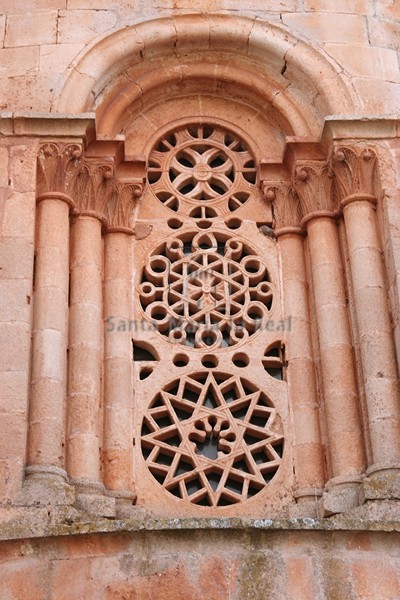

EXISTE UNA TRADICIÓN que atribuye, con poco fundamento, un origen templario a la iglesia de Santa Coloma y, por ende, a alguno de los bienes que tenía agregados, como es la ermita del Santo Alto Rey. La noticia, sin apoyo documental alguno que la avale, parte al parecer de Pascual Madoz que en 1845 escribía lo siguiente: Se cree que esta abadía se fundó con las haciendas que poseían los templarios de aquel territorio y consisten en la misma iglesia de Santa Coloma, parroquia en el día, un castillo inmediato a ella con casa y huerta, la ermita titulada del Santo Alto Rey, que está situada en lo más alto de la gran sierra que lleva de nombre al sur de la población, otro castillo arruinado contiguo a la misma y toda la tierra de llano y monte que media entre ambas alturas. El mismo autor volvió a insistir sobre el tema en 1881: los bienes que poseían los templarios en aquel territorio, que consistían en la misma iglesia, un castillo inmediato a ella, una casa y huerta, la ermita del Santo Alto Rey, que está en el monte de su nombre y toda la tierra que mediaba entre dicho sitio y la parroquia. Minguella recogió la antigua tradición para rebatirla, por lo menos en lo que a la iglesia de Santa Coloma concierne: La verdad es que en ningún documento de nuestro Archivo hallamos mención directa ni indirecta de los Templarios, y que antes de su extinción (1311) Albendiego era del Abad de Santa Coloma. En realidad, el asunto de esta hipotética dependencia de la milicia del Temple ya quedó aclarado a comienzos del siglo XIV, en pleno debate sobre la disolución de la orden. En 1310 el obispo de Sigüenza recibió una carta de los seis prelados comisionados por el Papa recabando su colaboración para conocer el inventario de bienes templarios en su diócesis, a lo que respondió el prelado que allí no existían posesiones que hubieran pertenecido a dichos caballeros. Descartada por tanto la presencia templaria en Albengiego nos centraremos en los datos históricos confirmados por la documentación. Sabemos que el templo debió de formar parte de un monasterio regido por una comunidad que seguía la regla de San Agustín. En un documento fechado el 21 de abril de 1197, que recoge Minguella, se exime de pagar ciertos impuestos a un monasterio de Sancte Columbe en la vecina villa de Albendiego. En el mismo escrito el obispo seguntino, don Rodrigo, entregó a dicha comunidad veinte yugadas de tierra y treinta aranzadas de viña en el lugar. A finales del siglo XIII se constituyó el cargo de Abad de Santa Coloma en el Cabildo de Sigüenza, convirtiéndose en una dignidad puramente honorífica, sin una comunidad detrás. En sus manos recaían las rentas de Albendiego, Somolinos y de varios pueblos cercanos, así como las limosnas efectuadas a la ermita del Santo Alto Rey, por cuyo mantenimiento debía velar. Dicha plaza de Abad de Santa Coloma subsistió hasta el Concordato de 1851. Otro dato histórico pendiente de aclaración es su posible vinculación a la orden de San Juan de Jerusalén. Algunos autores han querido ver en los dibujos de las celosías que cierran las ventanas de la cabecera distintivos de dicha orden, en concreto la cruz patada o de ocho puntas. Esta orden tenía casa en Almazán y estableció también un oratorio en Atienza, pero no hay constancia documental que demuestre su presencia en Albendiego. Llama la atención, no obstante, la existencia entre los papeles pertenecientes al archivo de Santa Colomba de una carta del siglo XVIII dirigida al prior del Hospital, a propósito de unas propiedades en el entorno de Almazán. Además, algunos libros de fábrica del siglo XVII conservan marcas de agua con la mencionada cruz de ocho puntas que identifica a la orden. Pese a estas dudas, lo cierto es que el templo tuvo una función parroquial, como se desprende de la existencia de los mencionados libros de fábrica y de la pila bautismal que en su día tuvo. De la primitiva fábrica románica sólo se conserva la cabecera, siendo el resto producto de una campaña muy posterior (finales del siglo XV). Consta de tres capillas, la central con tramo presbiterial y hemiciclo y las laterales rematadas en testeros rectos. El ábside central se articula en tres paños por medio de dos haces de tres columnas que se interrumpen en la parte superior, evidenciando una interrupción de las obras y un cambio de proyecto. Otros dos haces idénticos marcan la transición hacia las capillas laterales. En cada paño se abre un esbelto ventanal formado por triples arquivoltas de bocel y nacela que apoyan sobre columnillas de capiteles vegetales con hojas alveoladas rematadas en bolas. Los huecos se cierran por medio de grandes celosías pétreas en las que se dibujan variados motivos geométricos a base de lazos, estrellas y cruces patadas. Esta decoración, que dota al templo de un exotismo especial, ha sido puesta en relación por algunos con la participación de mano de obra mudéjar, mientras que otros han incidido más en una posible influencia oriental. Sea como fuere, el paralelo más cercano quizás haya que buscarlo en la celosía que decora el vano oriental de la capilla de San Galindo de Campisábalos y tal vez en la que tuvo en el muro occidental, hoy destruida. La decoración del ábside central se completa con unos canecillos lisos y con una imposta de nacela que recorre cada paño a la altura del alféizar de las ventanas, sólo interrumpida por los haces de columnas. Las capillas laterales presentan igualmente unos ventanales cuya estructura y ornamentación remiten de nuevo al mencionado exotismo que destilan las celosías de la capilla mayor. Se abren en los testeros y en el muro sur, en el caso de la capilla de la Epístola. Su diseño es muy parecido, con un gran óculo de varias roscas cerrado por una celosía calada con perforaciones circulares, a veces albergando en el centro una cruz patada. Enmarcando al óculo se dispone un arco geminado de bocel y media caña soportado en los laterales por una columna rematada en capiteles vegetales de crochets. Presentan la singularidad de sustituir la columnilla central por un cilindro pinjante a modo de clave decorado en sus caras laterales con la estrella de David y otros motivos de lacería. La interrupción de las obras privó a los muros románicos de las capillas de sus correspondientes cornisas y canecillos, sustituidos por un vulgar alero. En el muro occidental de la capilla del Evangelio todavía se percibe, aunque cegado, el arco sobre columnas que debía comunicar con la primitiva nave lateral y que probablemente nunca se llegó a construir. El proyecto original del templo incluía seguramente tres naves, pero por circunstancias que desconocemos o no se llegaron a construir o fueron desmanteladas durante la reforma de finales del siglo XV. Precisamente a estos momentos corresponde la nave con su espadaña, el remate de la capilla mayor y el cierre occidental de las capillas laterales. La nave presenta muros de mampostería rematados con cornisa de nacela y canecillos lisos, tal vez aprovechados de la primitiva fábrica. La portada tardogótica que se abre en el muro sur corresponde también a esos momentos. Otra portada se abría en el muro de los pies, bajo la espadaña, pero fue inutilizada al construirse una dependencia que hacía las veces de baptisterio, ya en el siglo XVII. En el interior, se accede a la capilla mayor por medio de un arco triunfal de medio punto que apoya sobre dos columnas provistas de capiteles vegetales muy esquemáticos y toscos de factura. A estas columnas se adosan otras más finas que debieron de estar destinadas a soportar el peso de unos nervios de crucería que nunca llegaron a construirse. De hecho el presbiterio se cubre actualmente con una bóveda más moderna decorada con yeserías barrocas. También parecen de factura moderna las ménsulas que recogen el peso del arco que divide en dos tramos la citada bóveda. En los muros del presbiterio se disponen arcos que albergan en su interior unos ventanales similares a los vistos en el exterior de los ábsides laterales y que comunican con éstos. Se componen de un vano rectangular que alberga un óculo con bella celosía de lacería enmarcado. En la parte superior se coloca de nuevo un rollo o cilindro con decoración geométrica en los laterales. Al hemiciclo absidal se accede por medio de otro arco de medio punto soportado por dos gruesas columnas a las que se adosan otras más delgadas a los lados destinadas en origen a soportar el peso de una bóveda de crucería, como ya vimos en el arco triunfal. El testero se organiza de manera similar a lo visto en el exterior, con dos esbeltas columnas que lo dividen en tres paños, en cada uno de los cuales se abre un ventanal de idéntico esquema que el ya descrito en el exterior. Se cubre este espacio con bóveda de cuarto de esfera reforzada por cuatro nervios que convergen en la clave central del arco toral, aunque el revoque de yeso actual casi impide apreciarlo. Este tipo de cubrición delata una cronología tardía, muy próxima al horizonte de 1200. A continuación, hay que mencionar las dos capillas rectangulares dispuestas a ambos lados de la capilla central a las que se accede por sendos arcos apuntados abiertos en el presbiterio. Ambas se cubren con bóveda de cañón apuntado que arrancan de una imposta decorada con bocel. Estás bóvedas se dividen en tres tramos por medio de arcos fajones soportados por columnas (las más occidentales casi tapadas por el cierre más moderno) y dos capiteles pinjantes. La decoración de todas las cestas es de tipo vegetal, con distintos tipos de hojas de exquisita factura, destacando las rematadas en racimos de frutos y crochets. La capilla de la Epístola conserva todavía un banco corrido decorado con bocel, mientras que en la del Evangelio ha desaparecido, tal vez por la elevación del pavimento. En esta última hay restos de pintura con algunas cruces inscritas en círculos y una inscripción ilegible del siglo XVI. Las muestras del primitivo mobiliario románico se reducen a las tres mesas de altar conservadas in situ. Son piezas de perfiles biselados en los lados menores y con bocel en el borde más largo. Por último, hay que señalar que en la iglesia parroquial de Albendiego se conservan algunas piezas que fueron trasladadas desde la iglesia de Santa Coloma. Se trata de la pila bautismal y de dos imágenes de la santa titular. La pila (100 x 100 cm) es un ejemplar tardorrománico, muy popular, formado por un basamento circular sobre el que apoya un pie moldurado que sustenta la copa. Ésta se decora con bocel en el borde, una cenefa de semicírculos planos y gallones. Guarda gran parecido con algunos ejemplares sorianos de principios del siglo XIII, especialmente con la pila de Quintanas Rubias. En cuanto a las tallas de Santa Coloma, hay que decir que la más antigua es del siglo XIV y está realizada en madera policromada, mientras que la otra, elaborada en alabastro, parece obra de finales del siglo XV o principios del XVI.